Nostalgia de semana santa

El escritor y político Julio Berrenechea (1910-1979) entrega en este relato sus vivencias y su mirada particular sobre la semana santa que se vivía durante su infancia en el Santiago de los años 20, donde el silencio, la oración y el respeto profundo reinaba en los hogares chilenos. Con humor, también evoca un par de episodios desopilantes protagonizados por improbables cosplayers del Nazareno.

Los mejores chascarros españoles se han hecho en los velatorios, decía Ramón Gómez de la Serna, el fértil progenitor de las greguerías, y tal vez sea la inevitable herencia de las malas costumbres la que nos mueve, con cierta irreverente ligereza, a incursionar en el área profana, a la vera del recuerdo del sacrificio sublime del Hijo de Dios.

La semana santa siempre aparece como quedando detrás de algo, tal vez detrás del monte Calvario. Todos esperamos nuestro domingo de Resurrección y vamos dejando las cosas para después de semana santa, como si en ella se detuviera el tiempo a barajar de nuevo el año y nos pudiera cambiar la naipada. Nada se formaliza sino después de ella. La actividad, interrumpida por las vacaciones, solo entonces termina de restablecerse. Los profesores, que únicamente se han dedicado a hacer repasos, a semblantear y a dictar listas de libros, cuadernos y útiles escolares, se resuelven, salvo huelga en contrario, a entrar en materia. Los novios postergan los matrimonios; los deudores, el pago de sus compromisos; y los insaciables veraneantes, con una renovada ansiedad de descanso, retornan a las termas y a las playas, como si algo muy importante se les hubiera quedado, como si les hubiera faltado el postre, como si hubieran olvidado, en el clóset de la habitación del hotel, un pedazo de verano.

En las vísperas de esta, la también llamada semana mayor, las vacas experimentan cierta dosis de tranquilidad y piensan: “Ahora le toca al pueblo”, mirando con sarcástica sonrisa hacia los ríos y los mares, poblados de mariscos y de peces destinados al sacrificio, para cooperar en la vigilia de los devotos y no menos sacrificados feligreses. Vacas, terneros y corderos tienen feriado de cuchilla, mientras los peces pican el anzuelo como infelices y los erizos sienten que ellos mismos son los que llevan la corona de espinas. Toma su descanso la cazuela de vaca y entra en plena actividad el caldillo de congrio, y, como en un supremo afán de pureza transparencia, el vino tinto, consorte obscuro sanguíneo de la carne roja, cede, no el paso, sino el vaso, al vino blanco, de tez amarillenta, compañero comprensivo y suave de la pálida carne del pescado.

Alcancé a conocer unas semanas santas rigurosas, en que se sentía con intensidad la presencia de la Pasión y la Muerte del Nazareno. Parece que el tiempo también lo comprendía así, y siempre los Viernes Santos eran terriblemente tristes, como el rostro de Cristo estampado en el piadoso lienzo de Verónica. El silencio era perfectamente perceptible, parecía un gran globo de finísimo cristal estático. No era posible ni siquiera dejar correr las llaves del agua. Todo el ambiente, la atmósfera, el aire circundante, caminaba en puntilla . Si uno, por cualquier olvido, de natural explicación infantil, se lanzaba a la carrera, cerraba muy fuerte una puerta o dejaba caer una cuchara, escuchaba de inmediato la voz de la madre o de la abuela, que en sordina decía: “¡Silencio, niño, cuidado, que Jesús está muerto!”. Luego, el sábado de Gloria todos amanecíamos naturalmente cantando y el aire parecía lleno de invisibles campanas. Y nada de espectáculos ni de diversiones, solo el drama y la música sacro y una abstinencia muy bien llevada y prolongada por varios días, mientras se contaban historias terribles de impíos atorados con chuletas de chancho, y de campesinos ahogados, por implacable castigo divino, con carreta y todo, al vadear un río, por estar trabajando en viernes santo. Conozco a quienes tomaron tal terror a estos castigos, que, a fin de no equivocarse de día, y que por error los encontrara en plena faena el viernes santo, optaron por no trabajar ningún día del año. No son ociosos. Son aterrados.

Pero antes de entonces, de ese tiempo que yo mismo alcancé a testificar, por los comentarios que escuchaba, nuestro cumplimiento aparecía irreverente para quienes se enorgullecían de un pasado todavía muchísimo más estricto. Yo alcancé a ver a los caballeros cuando concurrían todos de chaqué o más bien leva y tarro de pelo a los funerales y, en consecuencia, todos parecían cocheros de la empresa; pero no vi aquellos viernes santos en que los señores se ponían leva negra, enlutados por la muerte de Cristo. Cuentan al respecto que un célebre político radical, violando la norma de la época, y jugando la contrapartida a aquello de la mosca en leche, salió por el medio de la Alameda , vistiendo una leva clarísima, que lo volvía fulgurante en medio del sombrío paisaje de casimir. Un amigo, con sofrenada indignación, se le acercó y le dijo, suavizando el reproche:

—¿Pero cómo puede usted andar vestido así hoy día? ¿No sabe que Jesucristo está muerto?

Y el audaz político respondió, acercándose confidencialmente al oído de su interlocutor:

—Sí, pero yo sé el secreto. Va a resucitar.

El Cristo del Estadio

En los tiempos que corren, la vigilia no ofrece mayores inconvenientes. Para la mayoría de las familias consiste en no comer carne tampoco durante la Semana Santa. Y en cuanto a quienes consumen ordinariamente malotillas, filetes y asiento de picana, en cambiar de banquete, por supuesto que a mayor costo. No deja de ser conmovedor contemplar la unción con que los sacrificados engullen empanadas de locos, convencidos de que son alimentos para cuerpos gloriosos.

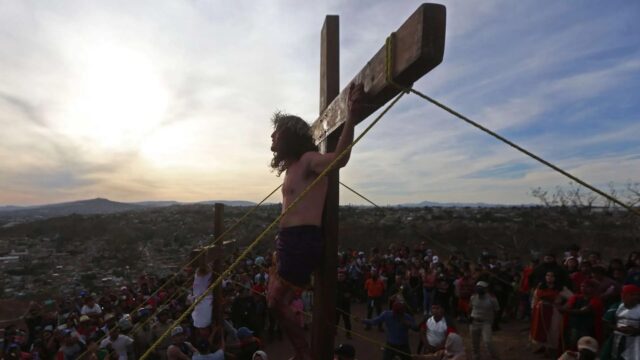

En cuanto a los espectáculos especiales, fuera de los corrientes, que no se suprimen, es llevado a escena el drama de la Pasión, a veces por diversas compañías, lo cual produce una competencia de Cristos que se odian los unos a los otros, muy lejos de la doctrina del personaje que tratan de interpretar. Por el año 1944, existían el Cristo del Caupolicán y el del Balmaceda, pero cuál no sería mi asombro cuando en una calle céntrica fui repentinamente detenido por el recordado actor Ítalo Martínez, quien, con la voz ahogada por la emoción, me dijo:

—¡Julio, Julio, yo soy el Cristo del Estadio!

La verdad es que me tomó de sorpresa. Yo, de Ítalo conocía muchas actividades, incluso la de inventor de una máquina de movimiento perpetuo, pero esta no me la sospechaba. Sabía también que tenía malísima suerte y que no podía ver y hablaba mal de Alejandro Flores, porque este le hacía servicios; pero ser el Cristo del Estadio, esto era ya mucha cosa. Luego me explicó que iba a representar el drama de la Pasión, en grande, en el Estadio Nacional. Se había conseguido la autorización de la Curia y contaba con todo el apoyo de las autoridades. Los soldados chilenos se transformarían en centuriones romanos, y tendría de Pilatos, para que se lavara las manos en la noche del jueves, a uno que iba a concurrir al lavado de pies en la tarde del mismo día. ¡Qué Cristo del Caupolicán ni del Balmaceda! Aquí no había más Cristo que él, el del Estadio, como ese Jesús del Gran Poder, al cual avivan con singular vehemencia los fervorosos españoles. Pero Ítalo era muy de malas, parecía que él mismo perseguía a la mala suerte.

Justo el día del estreno llovió torrencialmente y sin parar, como en los peores tiempos de la Biblia, volviéndose el escenario mucho más adecuado para que Ítalo hubiera interpretado al padre Noé. Qué espanto, el problema no tenía solución: en el Estadio llovía más que en parte alguna, y verdaderamente una Pasión con impermeable y con paraguas perdía toda veracidad histórica. Ítalo no pudo ser un Cristo del Estadio. Quedó más bien como un Cristo pobre, o, mejor dicho, quedó sin Cristo. Tuvo que empeñar el decorado. En la Caja de Crédito le hicieron un boleto novedoso: por tres cruces de madera, tanto; por un monte del Calvario, tanto. Y toda la ilusión de su vida era haber sido el Cristo del Estadio.

"Nada de espectáculos ni de diversiones, solo el drama y la música sacro y una abstinencia muy bien llevada y prolongada por varios días": así describe el autor de esta crónica los días de semana santa que hubo de presenciar

Cristo en la ciudad

Pero he conocido otros cristos urbanos. En 1931, don Ismael Valdés Alfonso, ese hombre bueno como un jugo de frutas después de una trasnochada, a raíz de la caída del Gobierno del general Ibáñez, se me acercó muy misteriosamente, invitándome a que lo siguiera. Lo seguí, no exento de curiosidad, y subí tras él a los altos del restaurante naturista de la calle Ahumada, que era de su propiedad. Descubrí que allí había una residencial muy llena de recovecos y en un rincón don Ismael se detuvo y golpeó con delicadeza en una puerta de hermética apariencia.

—¿Está ahí, don Domingo? –preguntó suavemente.

—Sí, aquí estoy –respondió desde el fondo una voz muy débil, casi desfalleciente.

—¿Y ha comido, don Domingo? –inquirió don Ismael.

—No solo de pan vive el hombre –contestó la meliflua voz.

Luego se abrió la puerta, y en el marco, con sus barbas, sus rizos, su túnica y sus sandalias, apareció Jesucristo en persona. Era don Domingo Zárate, el Cristo de Elqui, al cual don Ismael había logrado sacar de la Casa de Orates y trasladar, bajo su custodia, a su residencial. El Cristo, predicando en el Norte Chico, como en los campos de Galilea, había logrado arrastrar multitudes, transformándose en un supuesto peligro para la estabilidad del régimen recién caído, pero él mismo se había sustraído a la acción, porque, convencido por sus propias prédicas, creyó que podía hacer milagros, y se lanzó a volar desde un cerro, sin lograr superar las leyes de la gravedad, y quebrándose al caer, como cualquier Cristo de yeso de casa pobre. Pero ahí se le veía, de pie y refaccionado, listo para emprender nuevas jornadas, y don Ismael estaba feliz.

“¡Hable, hable!”, le decía, y el Cristo hablaba el lenguaje de un evangelio escrito por Cantinflas. “¡Evangélico, evangélico!”, exclamaba don Ismael, celebrando al permanente ayunador.

De pronto, apareció otro sujeto, también con rizos, con un atildado cintillo y grandes barbas, pero vestido de civil, y con unos ojos de pícaro, de esos que no se pueden ocultar ni con anteojos negros. Ya me parecieron demasiadas barbas juntas, incluyendo la de don Ismael, al cual, en vista de la nueva aparición, le pregunté:

—¿Y este?

—Este es el hermano del Cristo –me informó con cierta malicia.

—¿Y este también ayuna? –indagué con sospecha.

—¡Ah, no, este come mucho! –me contestó don Ismael.

Yo alcancé a conocer unas semanas santas rigurosas, en que se sentía con intensidad la presencia de la Pasión y la Muerte del Nazareno. Parece que el tiempo también lo comprendía así, y siempre los Viernes Santos eran terriblemente tristes, como el rostro de Cristo estampado en el piadoso lienzo de Verónica. El silencio era perfectamente perceptible, parecía un gran globo de finísimo cristal estático.

El faquir de los clavos de oro

En México, por el año 1940, conocí la historia de un crucificado, en la cual le cupo una brillantísima intervención a un chileno. El compatriota, apellidado Neira, había llegado al país de los charros a conquistar el sol de los aztecas, ya que no le había ido muy bien con la estrella solitaria. Pronto contrajo matrimonio con una transformista, lo cual cuadraba exactamente con su condición de galán empedernido, pues sin mayores gastos tenía en su casa un verdadero harem, ya que la transformista a lo largo de una noche podía hacer diversas interpretaciones apareciendo sucesivamente como una condesa italiana, como geisha, como negra congoleña o como turista norteamericana, y el galán Neira podía divertirse en grande, a medida de sus posibilidades.

En esas llegó a Ciudad de México un faquir, que aseguró que él podía permanecer 15 días crucificado, y que solo pedía que los clavos fuesen de oro, para no infectarse. Se habilitó un gran recinto, el faquir fue crucificado y comenzó el interminable desfile del público, que pagaba una moneda de medio peso, un tostón, por dar fe de la maravilla. El público pasaba y pasaba, los días pasaban.

Y unos barriles colocados a los pies del crucificado se iban llenando de tostones hasta desbordarse. Neira concurría todos los días y a todas horas. Pasaba el tiempo a los pies del crucificado, sin comprender él mismo de dónde le había salido esta extraña vocación de San Juan. Pero cuando ya iban 13 días de los 15, angustiado por el próximo final, se fue iluminando, se fue entendiendo a sí mismo, fue traduciendo el vago lenguaje de su voz interior. Entonces comenzó a llamar la atención del faquir y a mostrarle y subrayarle con el índice los barriles llenos de tostones, mientras el público seguía circulando en una fila interminable; incrementada por las gentes que estaban acudiendo desde las provincias. El crucificado, aguijoneado por Neira, miraba hacia abajo corno podía, y veía el brillo vivo y tembloroso de los tostones, animados por el fuerte sol. Por fin Neira hizo la proposición concreta. Se trataba de que, bajo su desinteresada responsabilidad, la proeza se prolongara otros 15 días. “¡Siéntase capaz, amigo, el doble de barriles, el doble!”. El argumento era muy poderoso. El faquir cedió, Neira subió a la cruz y el crucificado firmó el contrato con los dientes.

Pasaron los nuevos 15 días y, al final de ellos, en un inmenso local abierto, se verificó el acto del descendimiento, ante una gran muchedumbre y representantes de la ciencia. El faquir, cumplida la prueba a satisfacción, se afeitó, se bañó y se vistió, como cualquier mortal. Al día siguiente, después de tan feliz descendimiento, se murió en un ascensor. Neira, como único representante del crucificado en la Tierra, recogió los barriles de los treinta días. La transformista, para llorar en forma adecuada la muerte del crucificado, se caracterizó de cocodrilo.