Una arqueología al servicio de la sociedad

La relación de la ciencia arqueológica con la sociedad es hoy materia de numerosos conflictos, políticos y culturales, con comunidades e instituciones que actúan como agentes del territorio. Este escenario crítico se ha vuelto una tendencia que limita, cuestiona y muchas veces impide el ejercicio de la disciplina.

La tradición dicta que la ciencia y sus usos tiene como propósito crear conocimiento para el bienestar de los seres humanos. Una propuesta que establece como principio un vínculo de necesidad entre ciencia y sociedad. Sin embargo, la realidad sugiere que esta relación no siempre es inmediata. Un estilo personal y directo de relacionar ciencia básica e interés público que no es la norma social, pues la actividad científica básica está ligada a la sociedad mediante ciencias de carácter aplicado: una institución científica cuya importancia está fuera de discusión, pero que trata con el vínculo como algo práctico e instrumental.

La producción de conocimientos científicos es un hecho que se materializa dentro de la sociedad y su historia. Por esto, cada época tiene su propia ciencia. La vida social se halla en permanente cambio y lo que ayer en arqueología era celebrado como una extraordinaria contribución a la historia de la humanidad hoy es materia de contingencia política.

Nadie en el pasado reciente habría imaginado que el influyente descubrimiento de la tumba de Tutankamón o el retiro de las esculturas de mármol del Partenón se transformarían en una discusión sobre el colonialismo; que Machu Picchu, descubierto por Hiram Bingham, se convertiría en un sitio que es Patrimonio de la Humanidad y además un significativo aporte al PIB de Perú; o que el celebrado progreso adjudicado a la “revolución neolítica” y la domesticación de plantas y animales se inscribiría en la historia social agropecuaria como el temprano inicio del cambio climático que da origen a la definición del Antropoceno. Es un hecho que la ciencia cambia a la sociedad, pero igualmente cierto que la sociedad cambia a la ciencia.

Hacer ciencia arqueológica en la actualidad implica considerar las exigencias del mundo social. Un problema que evidentemente la arqueología aplicada no ha podido solucionar, a pesar de sus admirables contribuciones.

Hacer ciencia arqueológica en la actualidad implica considerar las exigencias del mundo social. Un problema que, evidentemente, la arqueología aplicada no ha podido solucionar a pesar de sus admirables contribuciones. Como el Tucson Garbage Project y los estudios de consumo doméstico contemporáneos, los programas para educación en colegios y museos o la restauración de monumentos antiguos. Los anteriores trabajos reconcilian a la ciencia básica arqueológica con los problemas de la sociedad. Sin embargo, en estas prácticas de transferencia es sencillo advertir limitaciones, pues trata a las personas como beneficiarios o como sujetos pasivos en el proceso de conocimiento en la construcción social.

Necesitamos más arqueología, pero una que dé un giro hacia la integración democrática de lo social. Que consagre el respeto mutuo y el valor relativo de quienes son sus actores. Hay que fortalecer la arqueología aplicada y contribuir a su expansión, permitiendo mayor permeabilidad hacia el interior de la ciencia arqueológica básica.

Nuestra época indica que lo social no es solo el contexto que acompaña nuestro trabajo de investigación sino más bien una variable dentro de nuestro plan de acción. Este reconocimiento necesariamente debe afectar a la formulación de las preguntas, las técnicas de observación y la circulación de conocimiento.

Un desafío político y social

Si reconocemos que la relación entre prácticas arqueológicas y contextos sociales es indisoluble, como ocurre cuando nos enfrentamos a los reclamos sobre el patrimonio arqueológico indígena y no indígena, a la historia humana del deterioro socioambiental o al curso de la construcción moderna del estado nacional, entonces es evidente que esto debe intervenir en nuestros medios y prácticas de producción científica; acontecimientos cuyas exigencias, difícilmente, se resuelven con políticas subsidiarias o asistenciales. En especial, cuando el valor del conocimiento de lo social depende de la colaboración de científicos con aquellos que forman parte contextual de un estudio. El giro contemporáneo demanda científicos incrustados en lugares sociales.

La arqueología ejerce su trabajo en territorios contemporáneos de experiencia humana y natural. Indaga en el pasado social de sus interacciones, en lugares que, en el presente, son la base material de la existencia de sus actores. Un desafío político y cultural que ha despertado reacciones en Naciones Unidas, universidades, centros de estudios y empresas privadas y públicas, quienes hoy promueven activamente la sustentabilidad.

Esta tarea ambiental y social no es simplemente una actitud humanitaria, sino una nueva institucionalidad en relación con personas, comunidades, estilos de vida, ambientes naturales y ecologías. Como hemos aprendido de la antropología, la sustentabilidad progresiva es posible cuando materializamos experiencias de cooperación recíproca que favorecen la convivencia entre los actores humanos y entre estos y su hábitat natural. Agentes humanos y no humanos que dan vida al paisaje de un territorio, en asociación al científico que también lo habita.

Nuestra época indica que lo social no es solo el contexto que acompaña nuestro trabajo de investigación, sino más bien una variable dentro de nuestro plan de acción. Este reconocimiento necesariamente debe afectar a la formulación de las preguntas, las técnicas de observación y la circulación de conocimiento.

La arqueología contemporánea no se resuelve únicamente en sus instalaciones en universidades o museos, sino en la sustentabilidad social de su agencia continua dentro de los territorios, privilegiando posicionamientos y programas de ciencia de largo plazo. Si, como las ciencias humanas proponen, los dualismos binarios como hombre-mujer o naturaleza-cultura están en crisis, entonces aquel que distingue ciencia-sociedad requiere dar pasos responsables hacia ese entrelazado que exige la sustentabilidad social.

“La arqueología es importante en el presente” es una consigna que se ha instalado en la agenda de la arqueología social y cada día está más cerca de ser una corriente principal. Pero hoy necesitamos un nuevo plan, con definiciones y prácticas para una arqueología científica socialmente sustentable.

Necesitamos construir una nueva institucionalidad que admita la difícil tarea de producir conocimientos, con una mayor y más extendida intersubjetividad. Este será el advenimiento de una nueva frontera para la arqueología y la ciencia básica del siglo XXI.

Nuestros agradecimientos a Bibiana Vilá (CONICET, Universidad Nacional de Luján), Gloria Cabello (Estudios Aplicados, Facultad de Ciencias Sociales), Pedro Mege (director, Centro de Investigaciones Interculturales e Indígenas) y Daniel Quiroz (Servicio Nacional del Patrimonio Cultural), quienes proporcionaron comentarios sobre varios borradores. Agradecemos también al Centro de Investigaciones Interculturales e Indígenas (FONDAP 1523A0003, ANID).

Proyecto “Mundos vividos”: una comunidad involucrada

Proyecto “Mundos vividos”: una comunidad involucrada

En 1665, una familia de pescadores changos de Cobija desembarcó en Caldera en busca de pesquería y bautizo para su hijo. Años antes, en 1648, Sebastián Sacaya de Copiapó contrajo matrimonio en Cobija con Catalina Yta, originaria de ese mismo lugar. Evidencias documentales muestran desplazamientos litorales que superaban los 500 kilómetros. Estos antiguos movimientos de personas a lo largo de la costa norte creaban relaciones, favoreciendo la circulación de cosas, ideas y entidades. Acontecimientos que eran la prueba de un mundo vivido más allá de la localidad de origen de sus participantes.

La costa de la Región de Atacama cuenta con un extraordinario registro arqueológico e histórico, pero poco de ese pasado ha sido explorado científicamente y menos aún construido junto a los actores de sus territorios. “Mundos vividos e itinerancias rupestres en la costa del desierto de Atacama” es un proyecto entre cuyos objetivos la relación ciencia y sociedad es de primera importancia. Cuenta con el financiamiento del programa Fondecyt regular de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y su investigadora responsable es Gloria Cabello Baettig, quien pertenece a la Dirección de Estudios Aplicados de la Escuela de Antropología UC. Nuestras actividades en Atacama son también apoyadas por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, de la Facultad de Ciencias Sociales.

El proyecto trata con la itinerancia de personas, experiencias, cosas y modos de hacer artes visuales en la época precolombina, entre la desembocadura del río Loa y el río Copiapó. Movimientos de larga distancia a través de los cuales los antiguos habitantes costeros, a bordo de balsas de cuero de lobo, establecieron relaciones de intercambio social y cosmológico entre las distintas familias que alojaban en sus bahías. En pocas palabras, el proyecto trata con la convivencia y la interculturalidad a través de la circulación de mundos de existencia diversos y su materialización en lugares lejanos a su origen. En muchos aspectos, se preocupa de lugares donde la conexión entre agentes de diversas biografías culturales creaba realidades de coexistencia social. Actos cuya naturaleza relacional ha abierto camino para hacer del proyecto un mundo vivido en el presente, dando pasos hacia una arqueología socialmente sustentable.

La investigación no pretende simplemente resolver la naturaleza de los episodios sociales de épocas precolombinas sino, al mismo tiempo, facilitar la materialización de una malla de relaciones con diversos agentes del territorio, bajo el signo de la producción de valores de identidad y patrimonio comunitario. En el presente, contamos con la coparticipación y el apoyo de representantes de instituciones públicas, corporaciones y asociaciones comunitarias.

Resguardo del patrimonio

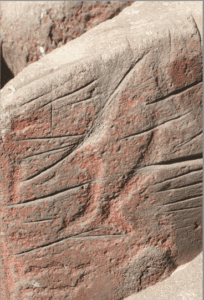

En la imagen, panel rupestre de incisos sobre grabado en Las Lizas, caleta Obispito. El sitio arqueológico será puesto en valor, en una experiencia de arqueología colaborativa que lidera la Agrupación Social y Cultural Changos de la Comuna de Caldera.

Hemos avanzado en el tejido de la red requerida por los desafíos contemporáneos de ciencia y sociedad y es nuestro propósito establecer relaciones de largo plazo. Durante este año, contaremos con la inclusión de la comunidad changa en nuestras actividades de campo, que esperamos podamos continuar en los análisis de materiales y escrituras de textos requeridos por ellos mismos. Sin duda, es a través del arte de la convivencia recíproca (que obliga a dar, recibir y devolver) que podremos conocer y dar forma a los mundos vividos que nos ocupan, los mismos que animaban a las antiguas poblaciones de la costa desértica. De esta manera, “el hacer” de la ciencia arqueológica se posiciona en un lugar distinto al de las prácticas de difusión unilateral, haciendo que la “utilidad” de la disciplina descanse en una transferencia mutua o solidaria, en un giro hacia la ejecución de una ciencia situada, socialmente sustentable.

Para leer más

• Lydon, J. y Rizvi, U., editores (2010). Handbook of Postcolonial Archaeology. Walnut Creek: Left Coast Press.

• Stefanou, E. (2014). “Parthenon (Elgin) Marbles: Case Study”. In Encyclopedia of Global Archaeology, 5819–23. New York, NY: Springer New York.

• Rathje, W. y Murphy, C. (2001). Rubbish!: The Archaeology of Garbage. The University of Arizona Press, Tucson.

• Erickson, C. (1992). “Applied archaeology and rural development: archaeology’s potential contribution to the future”. Journal of the Steward Anthropological Society 20(1–2):1–16.

• Colwell, C. (2016). “Collaborative archaeologies and descendant communities”. Annual Review Anthropology, 45:113–27

• Redman, C., James, S., Fish, P. y Rogers, D.; (editores, 2004). The Archaeology of Global Change: The Impact of Humans on Their Environment. Smithsonian Books, Washington.

• Thomas, S. y Lea, J. (editores, 2014). Public participation in Archaeology. Woodbridge, The Boydell Press.

• Downum, C. y Price, J. (1999). “Applied Archaeology”. Human Organization. 58(3): 226-239.

• Nicholas, G.; Roberts, A.; Schaepe, D.; Watkins, J.; Leader-Elliot, L. y Rowley S. (2011). “A Consideration of Theory, Principles and Practice in Collaborative Archaeology”. Archaeological

Review from Cambridge 26(2): 11-30.

• Jeremy, S. (2016). Archaeology Matters: Action Archaeology in the Modern World. New York, Routledge.

• Erdman, K. (2022). Public Engagement and Education: Developing and Fostering Stewardship for an Archaeological Future. New York, Berghahn Books.

• Rice, M. (2018). Making Machu Picchu: The Politics of Tourism in Twentieth-Century Peru. Chapel Hill, University of North Carolina Press