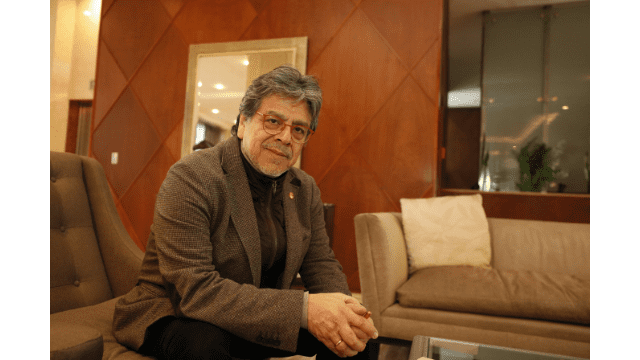

Fernando Iwasaki: “La identidad es algo que crece”

Figura mayor de la literatura peruana de hoy y reconocido en España, donde obtuvo el Premio Excelencia de la Persona en el Ámbito Iberoamericano (2019), llegó a Sevilla como historiador en busca de nuestros orígenes. Aunque las noveles y los cuentos lo hicieron célebre después, sigue siendo un activo pensador de América Latina.

A su paso por Chile, invitado por el ciclo “La ciudad y las palabras” del programa de Doctorado en Arquitectura en UC, nos recibe sin apuro. Es un gestor cultural con experiencia, que participa y respalda el lugar que ocupan las revistas en el escenario cultural de Iberoamérica.

En la conversación se cruzan sus vocaciones, la del doctor en Historia de América y la del académico –antes, en la Universidad Católica del Perú; ahora, en la Universidad Loyola Andalucía–, junto a la del escritor que ama las palabras. Es un latinoamericano excepcional, puesto que ha recibido el Premio Don Quijote de Periodismo (2014) al mejor artículo sobre Lengua Española, que es uno de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España.

Con toda la conciencia indígena propia de un historiador peruano, y todo su conocimiento de la cultura española luego de años de residencia allá –llegó en 1989–, es inevitable preguntarle por los debates recientes en América Latina, donde el indigenismo y el indianismo han planteado una duda: si nuestra región es occidental o si seríamos un mundo aparte.

–La pregunta es muy interesante, pero pienso que la respuesta es muy sencilla: solo un occidental puede preguntarse si pertenece a Occidente, dudar de algo tan intrínseco –asegura–. Desde Descartes, y probablemente desde la Atenas clásica, se entronizó la duda como un método, un sistema. Eso no ocurre en el mundo oriental y tampoco en nuestras sociedades originarias, donde una de sus grandes certezas es su origen. Solo el occidental ha dejado un espacio para la pregunta sobre su identidad, lo que los países de raíz hispánica han llevado a extremos. Muchas de las regiones de la misma España se preguntan si pertenecen o no a España, así como en Andalucía se debate si son parte de alguna comunidad islámica, no cristiana. Entonces, por el solo hecho de preguntarnos si somos esto o lo otro, somos occidentales.

“Muchos peruanos podrían no estar de acuerdo conmigo. Es que siempre he pensado que Santiago, y la sociedad chilena en general, ofrecen a una sociedad como la peruana muchos aspectos positivos. Sin salir de la literatura, hemos tenido una figura extraordinaria como Mario Vargas Llosa, es cierto, pero nunca hemos tenido un autor como Roberto Bolaño, ni siquiera como Isabel Allende”.

–Partiendo de ahí, si ponemos en la balanza lo que aporta Occidente y lo que suman las culturas originarias, pienso que el legado del primero es enorme: lengua, tradiciones y culturas, que nos han permitido expresarnos.

Como ejemplo, cita la guitarra española, que ha acompañado y abierto espacios a muchos clásicos de la canción regional, hasta transformarse en casi un símbolo de ella. Al revés, recuerda que el plato típico alemán contiene papas, producto americano –la kartoffelsalat–, así como en la Andalucía donde habita no hay nada más típico que el gazpacho, cuya base son tomates y pimientos de América.

Reivindica, así, el resultado del choque de las culturas en América: “La fecundación mutua entre América y Europa ha sido muy grande, y creo que ha sido bienhechora. Desde la cultura occidental es que nuestros pueblos originarios han podido preguntarse por su marginación, por sus derechos humanos, y hacer su crítica a la dominación colonial. Entonces, se puede hacer una crítica muy dura al proceso, pero también debemos dejar lugar a lo positivo”.

“Somos nosotros los que decidimos nuestro destino en el horizonte actual: si queremos constreñirnos a un solo lugar o si vamos a permitir que crezca”

La huellas de Latinoamérica en Europa

Le comentamos que aquí se vive una conciencia creciente de las raíces andaluzas de nuestra música, como en el caso de Violeta Parra, que llegó a actuar como folclorista española bajo el nombre de Violeta de Mayo.

Desde allá, ve una situación con matices:

—Hay un cambio en España en su relación con América Latina, pero no podría decir si será o no algo que nos beneficiará a todos. Felizmente, al menos, la huella de los grandes autores del boom sigue siendo muy potente, aunque al principio, cuando recién apareció, autores del norte de España, como Juan Benet, que era muy influyente, criticaron mucho al realismo mágico diciendo, que parecía andaluz. Sigue habiendo una comunicación muy fluida entre América Latina y Andalucía, pero es verdad que el deterioro de la enseñanza de las humanidades y el adelgazamiento de los planes de estudio, y también lo políticamente correcto, han amputado el conocimiento en España sobre América Latina. El desconocimiento entre los más jóvenes es absoluto.

Es una situación que le parece “grave y trágica”, y que le apena como profesor: “Todavía los de 50 años para arriba se benefician de los escritores y cantautores, pero los menores no, y eso supone una cesura respecto de lo anterior. Ahora está el reguetón, otros tipos de música, a las que no quiero quitar valor, pero es una cesura”.

Un deterioro inquietante

El escritor peruano advierte que "el deterioro de la enseñanza de las humanidades y el adelgazamiento de los planes de estudio" han limitado el conocimiento entre los jóvenes españoles sobre América Latina.

Además, este tema le parece absurdo: “Hay ciudades como Sevilla, Cádiz, y un poco Huelva, que presumen de su huella americana. Es imposible no pensar en América Latina en Sevilla, donde están el Archivo de Indias, la Torre del Oro y la Plaza de América. O en Cádiz, que se precia de ser una especie de Habana europea. O en la provincia de Huelva, donde está Palos de la Frontera, la que se conoce como cuna del descubrimiento de América. Pero, un poco más allá, en Málaga o Jaén, Almería y Granada, la idea de América Latina se está difuminando, cada vez más.

—Aquí tuvimos un siglo XIX muy afrancesado, pero hacia el Centenario los universitarios descubrieron en Lima lo indígena y lo español, y eso marcó a la cultura chilena del siglo XX. Cuando usted viene a Santiago, ¿cuál es su sensación frente a una ciudad que tiene un passado menos visible que Lima, una impronta más contemporánea?

—Mi respuesta, muy personal, y muchos peruanos podrían no estar de acuerdo conmigo, es que siempre he pensado que Santiago, y la sociedad chilena en general, ofrecen a una sociedad como la peruana muchos aspectos positivos. Sin salir de la literatura, hemos tenido una figura extraordinaria como Mario Vargas Llosa, es cierto, pero nunca hemos tenido un autor como Roberto Bolaño, ni siquiera como Isabel Allende. O esa constelación de autoras como Lina Meruane, Alejandra Costamagna y Andrea Jeftanovic. Ni ese grupo tan sólido de Gonzalo Contreras, Arturo Fontaine, Rafael Gumucio. Tendríamos mucho que aprender de Santiago como ciudad letrada. Desde un punto de vista arquitectónico, por otra parte, si comparo a Santiago con Lima, dialoga con ciudades europeas, de España, Francia o Italia, en tanto nuestra Lima es más bien caótica.

Dice que estar en España le permitió conocer autores chilenos que nunca habría podido descubrir desde Lima, “como José Santos González Vera, que me parece uno de los más extraordinarios autores en lengua española”.

—No habría podido comprar, como en las librerías de viejo de España, todas sus obras en primeras ediciones. Aquí mismo he podido conocer a un librero como Luis Rivano, y una industria editorial que no tuvimos en Perú. Todo lo que fueron las editoriales Ercilla, Zig Zag y Nascimento, absolutamente extraordinarias y comparables con las industrias de Argentina y México. Probablemente, con lo digital todo esto quedará difuminado, pero quiero destacar lo que significó para mí tener contacto con los libreros chilenos, interesados en los autores. Es algo de una potencia enorme.

“Hay algo que he conversado en España sobre el impulso que ha dado la poesía latinoamericana a la española. Sin la primera no habría existido la segunda, tal como la conocemos, desde el modernismo en adelante”.

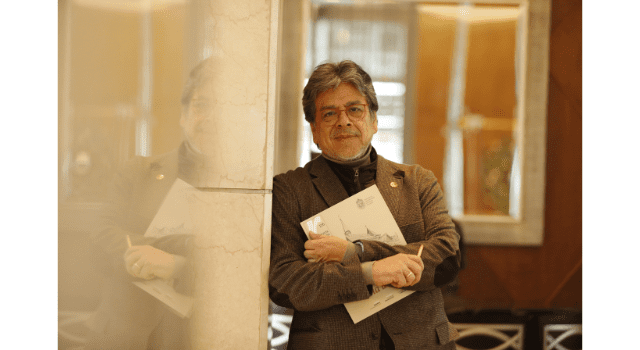

Hoy candidato a un segundo doctorado, uno en Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, y columnista de diarios hispanos y de la revista cultural Jot Down, se explaya en un tema que le apasiona:

—Hay algo que he conversado en España sobre el impulso que ha dado la poesía latinoamericana a la española. Sin la primera no habría existido la segunda, tal como la conocemos, desde el modernismo en adelante. Sin Rubén Darío no habría existido un Juan Ramón Jiménez o un Antonio Machado, ni todos los que escriben en la estela de Darío. Hay otros dos que influyeron en España estando en vida: Huidobro con el ultraísmo y Neruda hacia otros de la generación del 27. De esos tres grandes, dos son chilenos, y con eso queda dicho lo importante que ha sido la poesía chilena. Hay otros tres latinoamericanos que influyen después: Vallejo con su poesía social, Octavio Paz con sus novísimos y Borges con su poesía de la experiencia. Pero es algo diferente. Los tres primeros influyeron en vida, y así disfrutaron y gozaron del aprecio de los españoles.

—América Latina está revisando sus orígenes y sus culturas. Además, hay muchas migraciones y nomadismo estudiantil y laboral, con lo que la idea de nación está en juego. ¿Cómo percibe ese fenómeno?

—No sé qué ocurrirá con los jóvenes, pero sí puedo explicar lo que me pasa a mí y a mi familia. Cuando me encuentro con otros escritores o con periodistas europeos, siempre sale el tópico de que los latinoamericanos se van a Europa para escribir. Tengo que decir que no fue mi situación. Lo hice como historiador para trabajar en el Archivo de Indias. Ahí conocí a mi esposa y me quedé. Viviendo en España, muchos me han hecho la pregunta sobre porqué tengo un apellido japonés. Yo no era consciente de lo extraño que podía parecer. Para mí, era normal. Pero me hizo pensar en mis orígenes, en que mi segundo apellido es italiano, que una abuela era quechua hablante, que mis hijos nacieron en España, que tengo una hija que vive en Zurich y un nieto alemán. Creo que la identidad es algo crece, que se ensancha.

"Un troyano andaluz de apellido japonés que nació en el Perú"

Algunos de los libros que componen la nutrida bibliografía de este autor peruano, entre los que se cuentan novelas, antologías, crónicas y ensayos, son: Brevetes de historia universal del Perú (2021), Tres noches de corbata (2018), El libro del mal amor (2006), Una declaración de humor (2012) y Mi poncho es un kimono flamenco (2005).

Según resume el sitio de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, “los orígenes de Fernando Iwasaki abarcan, al menos, cuatro países de tres continentes. Su bisabuelo materno era italiano; su abuelo paterno, un japonés que se afincó en Lima en la década de 1920; y la abuela materna, ecuatoriana. Sus padres, Lila Rosa Cauti Franco y Gonzalo Iwasaki Sánchez, se casaron el 18 de enero de 1958. El 5 de junio de 1961 nació Fernando, el segundo de una familia que pronto se convertiría en numerosa (siete hermanos en total)”.

“No hay piropo más literario que ser considerado un troyano. En mi caso, un troyano andaluz de apellido japonés que nació en el Perú”, afirmó en un discurso que pronunció en el X Aniversario de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en Alicante. No hay frase que resuma mejor su identidad multicultural.

A su juicio, “somos nosotros los que decidimos nuestro destino en el horizonte actual, si queremos constreñirnos a un solo lugar o si vamos a permitir que crezca”. Considera que no ha perdido un país, Perú, sino que ha ganado otro, España: “Uno de mis libros de ensayos busca responder a todo eso, Mi poncho es un kimono flamenco”.

Como historiador, agrega una reflexión que aparece en el “Discurso de loor a los muertos”, de Pericles, pronunciado tras la llegada a Atenas de los cadáveres de quienes murieron defendiéndola de los espartanos: “Les dice que ellos han muerto defendiendo su sociedad libre, una democracia, la que disfruta más con los bienes ajenos que con los propios, en beneficio de los demás. Para mí, esa es la eterna division entre Atenas y Esparta, y siento que es Atenas la que me representa”.

Es un final apropiado para quien, siendo peruano, se exalta celebrando a Chile y, siendo latinoamericano, fundó su familia en España y no deja de celebrar lo que le permitieron sus universidades, editoriales y librerías: disfruta más con los bienes ajenos que con los propios.