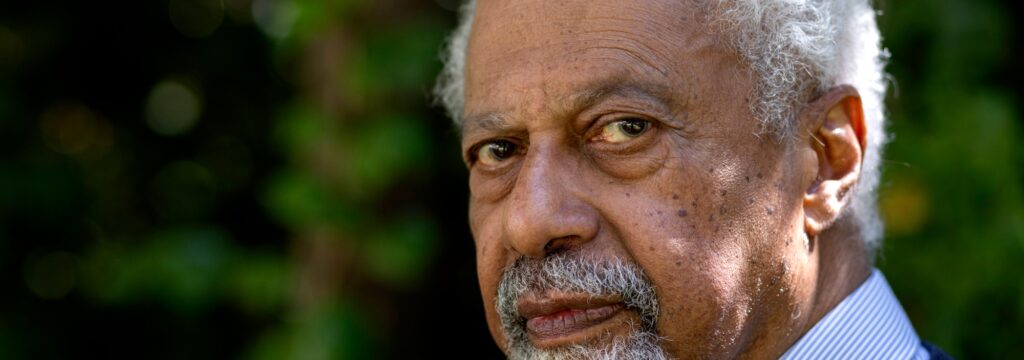

Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel de Literatura 2021: “La modernidad no tiene por qué ser occidental”

Tras recibir el galardón de la Academia Sueca, su posición como originario de Tanzania es nueva; el escritor representa una imagen de África, aunque no le guste la sensación: “Para comenzar, nunca he sido una voz de África. Yo hablo desde mí mismo y no pretendo otra cosa”. Siente que costará mucho que este continente deje de percibirse como una realidad única, ya que asegura que todavía tiene mucho por mostrar al mundo.

Es un hombre cauteloso. En la blanca Inglaterra de los años 60 –la rubia Albión– no le resultó fácil ser negro. Que casi toda mujer blanca se inquietara a su paso marcó su vida. Incluso, a la hora de concederle el Premio Nobel, la Academia Sueca destacó: “El tema de la perturbación del refugiado recorre todo su trabajo”.

Tampoco ha sido fácil ser africano, ni siquiera después del fin de la esclavitud –al menos, oficialmente como amenaza para millones de ellos y ellas. Luego vino la repartición de África por parte de los europeos de siete naciones, proceso que terminó hace pocas décadas con movimientos independistas y guerras internas; más tarde, y hasta ahora, migrantes que huyen de la violencia y la pobreza.

El destino de Abdulrazak Gurnah está entrelazado con ambas. Nacido en Tanzania en 1948, debió huir del país cuando comenzó la persecución a los ciudadanos de origen árabe. Así, vivió su adolescencia en Londres, donde se formó como hombre de letras xhasta doctorarse, aunque estuvo algunos años en su continente para hacer clases en Nigeria. Después retornó a Reino Unido, donde vive hasta hoy. Sin nunca dejar de estudiar y enseñar literatura poscolonial, la de la África abandonada a su suerte, tras siglos de colonialismo controvertido.

Le molesta, y no lo oculta, cuando se le quiere ver como africano o negro. Tal vez por eso su exitosa novela Paraíso (Salamandra, 2021) tiene como protagonista a un niño, de mirada limpia, que ve personas y no categorías. Tal como las nuevas generaciones, menos tocados por la historia esclavista: “Los estudiantes de ahora no tienen real interés en el pasado colonial; las circunstancias de hoy son tan difíciles para ellos, educación, salud, empleos… Solo las personas mayores, y entre ellos la gente más informada, piensan al respecto y tienen una imagen del colonialismo como tema importante para ellos”.

—Uno pensaría que los jóvenes participan en causas culturales, de su identidad, como cuando se intenta recuperar los tesoros africanos que están en museos de Europa y Estados Unidos.

—En algunos países es más importante que en otros. En Nigeria, por ejemplo, con sus famosos bronces y marfiles, los que cuentan su larga historia y son verdaderos tesoros artísticos, el tema está vigente y, naturalmente, los quieren de vuelta. Pero no en otros países. África es muy grande, usted sabe.

Lo dirá más de una vez. También es reticente a decir “África” como si fuera una realidad homogénea, cuando en su propia tierra, Zanzíbar, había gente de distintas etnias, lenguas, religiones. Diversidad que apreció y valoró cuando emigró a Inglaterra y tuvo que aceptar ser visto como alguien diferente, extraño.

—En América Latina estamos recién tomando conciencia de la presencia y relevancia del mundo afrodescendiente, incluso en países que lo tenían borrado, como Chile y Argentina. ¿En África hay conciencia de los lazos profundos que nos unen, hace ya varios siglos, de una influencia que sigue viva?

—Debiéramos, pero yo creo que muchos se sorprenderían al saber que cerca de la mitad de la población de Brasil tiene origen africano, aunque saben mucho de su fútbol. La gente habitualmente no conoce ese pasado. Se sabe mejor el tema en Estados Unidos, de la esclavitud y las luchas por los derechos civiles en ese país, por el cine o la televisión.

“En nada ayuda la televisión con sus noticiarios, siempre dedicado a guerras, pobreza, problemas, y no todo es así en África. Puedes quitarle el sonido al televisor porque siempre muestran lo mismo, un continente oscuro, salvaje y extraño”.

“A comienzos de los años 60, el ambiente era hostil pero más benigno que en la actualidad, porque éramos unos pocos estudiantes pero ahora se emigra desde las antiguas colonias por trabajo. Sin embargo, aunque permanezca la hostilidad, hoy existen leyes que te protegen, ya no es posible abusar o discriminar como antes, es una sociedad más civilizada”.

El África por descubrir

Cuando le preguntamos por los vínculos con Europa, las sociedades esclavistas del pasado, reitera la idea de una África enorme y diversa: “Hay consumo de material europeo porque la televisión local compra mucho allá, aunque solo en algunas partes de África. La mayoría de los contactos e influencias europeas tienen relación con el oeste de África, como en Senegal, también Nigeria, pero hacia el otro lado, el este, los países miran en otra dirección. Muchos van a trabajar a Qatar, Dubai o Arabia Saudita, viven en torno al Golfo Índico, a los países del Golfo, hace miles de años. Incluso Israel es gran atractor para la gente de Eritrea, no sé muy bien por qué, son distintas realidades. La historia es importante en esto, son muchas Áfricas, algunas conexiones son muy antiguas, milenarias, mucho antes de la llegada de los primeros europeos, como la que tenemos con China, por ejemplo, y eso permite entender mejor cómo ha penetrado ella ahora último, muy fuerte, pero a partir de una historia compartida.

Él mismo es parte de esa diversidad. En Zanzíbar, la cultura swahili en la que creció –su primera lengua, que significa “orilla”– es parte de ese mundo abierto hacia el Oriente. Su propio nombre es musulmán, Al-Razak es uno de los 99 nombres de Alá.

Lazos que siguen plenamente vivos por una realidad muy concreta: ¡empleos! Muchos de Kenia, Tanzania y Uganda van a trabajar a los países árabes. Hasta en sus aeropuertos, al llegar, uno se encuentra con que la mayoría del personal proviene de África del Este.

Gurnah siente que costará mucho que África deje de percibirse como una realidad única, porque, en más de un sentido, sigue siendo un continente no descubierto: “No solo Hollywood genera imágenes. En nada ayuda la televisión con sus noticiarios, siempre dedicado a guerras, pobreza, problemas, y no todo es así en África. Puedes quitarle el sonido al televisor porque siempre muestran lo mismo, un continente oscuro, salvaje y extraño”, reclama.

Serio y riguroso, no se deja arrastrar por los mitos y las imágenes. Podría demorarse en los atributos de su país, Tanzania, pero no lo hace. Aunque la ciencia postule que de ahí surge el ser humano actual; que cuente con la montaña más alta y mítica del continente negro –Kilimanjaro–; uno de los parques naturales más célebres –el Serengeti–; una de las etnias más célebres –la de los masais–; los lagos más emblemáticos –Victoria y Tanganica–, y numerosos ejemplares de “los cinco grandes” de la fauna africana: elefantes, leones, leopardos, rinocerontes y búfalos. Su isla natal, Zanzíbar, es un hito del turismo mundial por sus playas paradisíacas y hasta David Livingstone desapareció en Tanzania, ese país que surgió tras el ciclo de las independencias cuando dos se unieron, Tanganica y Zanzíbar, bajo el nombre de Tanzania.

La modernidad apareció en el horizonte como promesa. Una vez más, de manera diversa. Nuevamente, resiente el sesgo occidental del tema: “No es algo que abrume, que se perciba como opuesta a las tradiciones; yo diría que se negocia, que la gente dialoga y se adapta porque la modernidad no tiene por qué ser occidental, hay varias clases, otras ideas de mundo, otras formas de vivir el presente, distintas maneras

de hacer las cosas, en India, en Irán, en China.

Su presente, sin embargo, es plenamente occidental. Profesor emérito de Inglés y Literatura Postcolonial en la Universidad de Kent, en la que enseñó hasta su retiro en 2017, siguió viviendo junto a ella, en Canterbury, ciudad rica en historia y Patrimonio de la Humanidad.

“Entre las razones del Premio Nobel se indicó que era por mi trabajo, por lo que hago, que es escribir novelas. Así es que no voy a cambiar eso. Soy un escritor, y aunque mi nombre se destaque, como usted me indica, y aunque la gente lea mis libros no implica que yo represente a África”.

Lejos están sus años de juventud, pero los sentimientos raciales –que incluyó en su novela El desertor (Salamandra, 2023)– no han desaparecido: “Es algo que todavía se repite, pero es diferente. A comienzos de los años 60, el ambiente era hostil pero más benigno que en la actualidad, porque éramos unos pocos estudiantes. En cambio ahora se emigra desde las antiguas colonias por trabajo. Sin embargo, aunque permanezca la hostilidad, hoy existen leyes que te protegen, ya no es posible abusar o discriminar como antes, es una sociedad más civilizada”.

Con el Premio Nobel, su posición es nueva; él representa una imagen de África, aunque no le guste la sensación. “Para comenzar, nunca he sido una voz de África. Yo hablo desde mí mismo y no pretendo otra cosa. Entre las razones del Premio Nobel se indicó que era por mi trabajo, por lo que hago, que es escribir novelas. Así es que no voy a cambiar eso. Soy un escritor, y aunque mi nombre se destaque, como usted me indica, y aunque la gente lea mis libros no implica que yo represente a África; nadie representa a África. Puede que muchas personas sientan que comparten mi visión de África, pero no la represento”.

—Y hablando de un tema que sí le compete como escritor: ¿cree que la Inteligencia Artificial puede provocar cambios en la literatura?

—Para comenzar, no sé mucho qué le hará a la literatura. Lo que hace interesante una obra es la originalidad de esa voz y la narrativa de las ideas, y yo creo que eso no puede ser replicado, las miradas diferentes. Supongo que siempre seguiremos valorando la originalidad de una mente.

En cuanto a la posibilidad de acercarse al cine, por algunas de sus nueve novelas –solo cuatro traducidas al castellano–, el tema no le inquieta: “Puedo imaginar que suceda, hay gente que habla de esa idea, pero es algo muy caro y muy lento, ya veremos, en todo caso yo no tengo problemas; si alguien quiere hacerlo, adelante”.

Sus sueños personales son más sencillos: “Como resultado del premio ha habido muchos viajes, encuentros con lectores, divulgación de mis trabajos, cosas con las que todo autor sueña, pero mi mayor deseo, en realidad, ¡es vivir lo más posible!”.

A Chile vino invitado a fines del año 2024 –cuando nos recibió–, por el programa La Ciudad y las Palabras, del Doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos UC dentro del cual rescata su modo de habitar y relatar: “Muchos autores escriben desde la ciudad, yo vivo en un pequeño pueblo. Hay gran literatura, excelente, escrita desde las ciudades, pero también hay otra que nace desde la soledad, la lejanía o en lugares pequeños, en vecindarios, que es mi caso”.