Alicia Vega en una historia sin fin

En 1985, el país estaba en plena dictadura y la pobreza afectaba a muchos chilenos. En ese momento, la investigadora detectó que enseñar sobre cine a los niños y niñas de las poblaciones más vulnerables era una manera de devolverles las ganas de soñar. En 2025, en una sociedad inundada de celulares y contenidos chatarra, los personajes han cambiado, pero el llamado de la cultura adquiere la misma urgencia. “Ahora la gente está más solitaria, más pobre, más triste”, afirma Alicia. Por eso, ha preparado cuidadosamente su legado, que ya está listo para unir a nuevas generaciones en torno a la magia del cine.

Ella misma sale a abrir la puerta. Con su paso lento pero firme, a sus 94 años y toda su sabiduría a cuestas. Con una calidez instantánea que se percibe en su sonrisa, su tono reflexivo de voz, su porte bajito, su cara deslavada y austeridad en el vestir. Nada llamativo por fuera, pero tanta luminosidad por dentro. Se siente la emoción de conocer a un personaje icónico: Alicia Vega, la protagonista de Cien niños esperando un tren (1988), el documental de Ignacio Agüero que la grabó en la memoria de muchos chilenos. En esa historia admiramos su pasión y talento para enseñar una disciplina tan llena de luces, efectos especiales, cámaras y despliegue, en un escenario donde la miseria constituye el paisaje.

La académica e investigadora de cine ha sido distinguida muchas veces por el ímpetu con el que realizó por 30 años el taller de cine para niños en las poblaciones más vulnerables de Santiago y luego de Chile, entre 1985 y 2015. Lo mismo que enseñó a los universitarios más privilegiados de Chile, ella lo adaptó para el aprendizaje de niños y niñas de entre cinco y 12 años.

Con pocos recursos y exceso de creatividad supo otorgar a sus estudiantes los conceptos básicos del séptimo arte, aunque muchos de ellos no habían pisado una sala de exhibición. Portadora de un gran carisma, logró acercarlos a la magia del cine. En cada sesión algunos se sintieron directores, otros actores, viajaron por otros países y cambiaron la pobreza por futuro.

Este año se cumplen 40 años desde que realizó el primer taller en la población Huamachuco de Renca. Con esta distancia temporal, la profesora Alicia Vega describe el primer momento en que pensó en dejar de liderar esta iniciativa(*):

—Le preguntamos a un alumno por qué no venían sus amigos y él contestó: “Porque son fojos”. Duermen la mañana completa y no les interesaba ir al taller, porque es increíble la cantidad de niños que tienen celulares, por muy pobres que sean. Ahí están ellos entreteniéndose el día completo, y tampoco están estudiando para la escuela ni nada que les sirva. Es muy triste que pierdan tanto tiempo en cosas que son estímulos momentáneos y que no les van a aportar nada a su persona. Eso es un problema para la infancia hoy.

Réplicas culturales

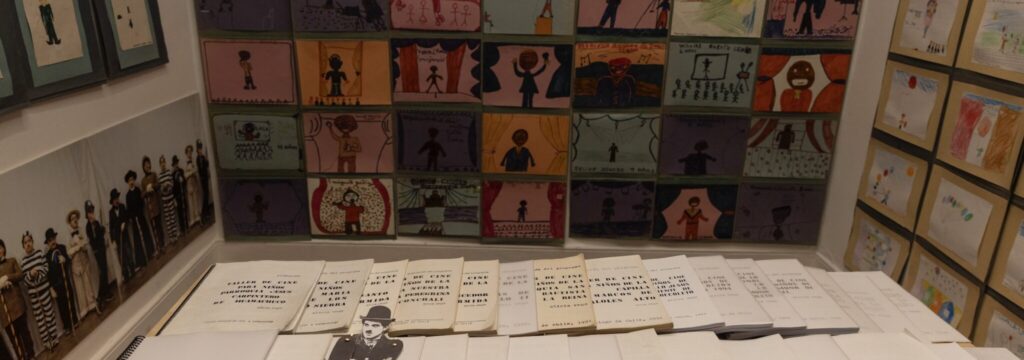

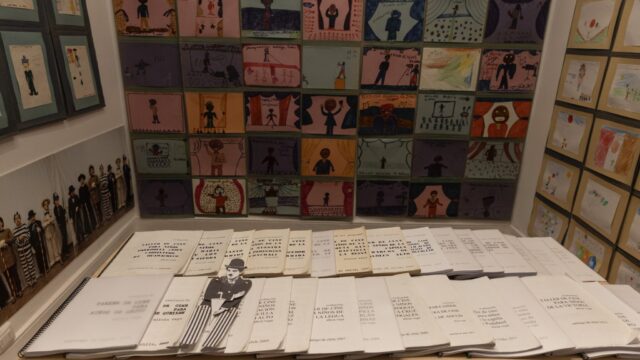

“Yo estoy muy feliz con lo que hice. Y además porque veo que en muchas partes siguieron realizando actividades después de que nosotros nos íbamos", cuenta Alicia Vega. En la imagen, la investigadora desde la muestra permanente ubicada en la Fundación que lleva su nombre (Fotografía Karina Fuenzalida).

—¿Qué diferencia a la infancia de los 80 con la actual?

—El niño o niña va cambiando de acuerdo a lo que la sociedad le va presentando. Cada edad va teniendo estímulos distintos. Entonces, si tienen adultos que los conduzcan bien, los pueden aprovechar y si no, desaparecen. (…) Claro que yo encuentro que el celular los malenseñó, en el sentido de que están pegados mirando algo en una pantallita muy chica y entonces dejan de conversar y socializar.

—¿Cómo lo hacían entonces para capturar la atención de sus alumnos y alumnas?

—Bueno, nosotros dábamos la película no más y el que estaba mirando su celular lo seguía viendo. Eso no tiene otra solución.

Esta nueva generación transformada por la penetración de la tecnología significó un quiebre para la investigadora y pensó que ya era el momento de entregar el mando.

Pero para hacerlo, ella ha preparado minuciosamente su legado. Uno que comenzó a reunir desde el primer taller, del cual todavía conserva los trabajos realizados por los niños. Los mismos que se pueden revisar en la exposición permanente que se ha montado en la Fundación Alicia Vega. Esta institución fue creada en 2017 para perpetuar su metodología de enseñanza a través de una red nacional de talleristas.

Además, durante la pandemia escribió de puño y letra tres cuadernos que se convirtieron en un libro: Cuadernos de Alicia (2020, Ocholibros): “Aquí están todos los elementos con los cuales yo trabajé, de manera que esto lo dejo como un testimonio. (La idea es que) la gente se inspire en un trabajo que tiene una historia y resultados, que tiene una experiencia. Entonces, eso lo pueden tomar y adaptar a lo que están haciendo”, explica.

“El trazado de pensamiento de la autora está contenido en la edición de estos tres cuadernos que portan un valor inestimable (…). La autora de esta épica formativa, Alicia Vega, atravesó su propia frontera académica, la universidad, para llegar hasta aquellos sitios recorridos por la desigualdad social e inscribir, en estos territorios, un proyecto liberador que imprimió signos y símbolos inesperados y urgentes en paisajes marcados por la carencia. Alicia Vega entendió que la primera infancia es vital como sede de experiencias estéticas y se volcó a diseminar sus saberes en aquellos sitios donde más lo requerían”, afirma la escritora Diamela Eltit en la presentación del texto.

“Alicia Vega entendió que la primera infancia es vital como sede de experiencias estéticas y se volcó a diseminar sus saberes en aquellos sitios donde más lo requerían”, afirma la escritora Diamela Eltit en la presentación del texto.

El making of del primer taller

Alicia usaba una melena al hombro y una chasquilla que cubría cuidadosamente la mitad de su frente. Mismo peinado que la identifica hasta hoy. Tenía 54 años y estaba casada con su eterno compañero, el Premio Nacional de Artes Eduardo Vilches.

Cada sábado, se levantaba muy temprano. Tomaba una pesada maleta donde la noche anterior reunía todos los materiales necesarios: cajas de cartón, lápices de colores, hojas de papel, tijeras con punta redonda. Todos los implementos debían ser iguales, para que no hubiera ninguna diferencia entre los niños. Dos jóvenes la pasaban a buscar a su casa, ya que además llevaban un proyector fílmico.

Para llegar a Huamachuco, en la comuna de Renca en Santiago, tomaban dos micros y luego un taxi. Trataba de llegar siempre al menos una hora antes del comienzo y ella era la encargada de barrer. Tras el altar de la capilla Jesús Carpintero ponían un telón. Y a las 10 de la mañana, ya estaba todo impecable para comenzar: “¿Por qué limpia tanto?”, le preguntaban los niños a Alicia. “Bueno, porque los estábamos esperando a ustedes que son nuestros invitados”, contestaba ella.

“Y eso les fue gustando, que ellos eran acogidos como alguien especial”, explica Alicia. “Mi motivación fue hacer que los niños y niñas lo pasaran bien en el taller y que eso de cierta manera les mitigara lo que estaban viviendo. Entonces se sintieron importantes porque había un programa especialmente diseñado para ellos, porque fueron acogidos durante todo el proceso, que eran entre seis y siete meses”, cuenta (**).

La investigadora relata, además, la sensación de los niños al terminar cada ciclo. Ellos sentían que “esa instancia los había cambiado, porque empezaron de una manera y terminaron de otra. Porque aprendieron muchas cosas que para ellos eran útiles, no solo en el aspecto intelectual sino que en el social, como era aprender a sociabilizar entre ellos y a captar elementos de la vida cotidiana que antes no advertían”, agrega.

La académica explica que en 1985, en plena dictadura, la infancia de escasos recursos era la más vulnerable y afectada. Vivían diariamente entre protestas, muertes y helicópteros que los atemorizaban por las noches. A la violencia del país se sumaba una enorme precariedad, hacinamiento y hambre. “Me di cuenta de que los pobres no tenían nada y no iban a tener nunca tampoco. Entonces yo debía focalizar todo mi esfuerzo nada más que en ellos, porque los ricos iban a recibir algo en el colegio o en su casa. (…) Pero nadie se la iba a jugar por los pobres”, relata.

Estos niños no tenían recursos para visitar los cines de esa época y apenas compartían un televisor con su familia. Por eso, la profesora Vega decidió llevarles este arte a su espacio: “Los talleres siempre fueron impartidos en las poblaciones, de manera que los niños no tuvieran que salir de su hábitat. Eso fue muy importante porque se sentían acogidos, pero en el mismo lugar donde ellos pasaban su vida”.

Con pocos recursos y exceso de creatividad supo otorgar a sus estudiantes los conceptos básicos del séptimo arte, aunque muchos de ellos no habían pisado una sala de exhibición. Portadora de un gran carisma, logró acercarlos a la magia del cine. En cada sesión algunos se sintieron directores, otros actores, viajaron por otros países y cambiaron la pobreza por futuro.

Encuentro entre cine e infancia

Antes de esta experiencia, Alicia era académica en las universidades Católica y de Chile. Había estudiado Cine en la primera generación del Instituto Fílmico de Chile de la UC (1956) y en 1985 era la directora de la Oficina Nacional de Cine del Episcopado. Desde ese entidad, sin presupuesto y teniendo como prioridad la educación cinematográfica creó dos programas que se autofinanciaron y fueron muy exitosos: un curso para monitores de cine de parroquias y colegios católicos, pagados y gratuitos, y un cine-foro escolar realizado entre 1980 y 1984, destinado a colegios católicos pagados y gratuitos.

Esta última actividad reunió a más de 40.000 niños y niñas. Sin embargo, ambas iniciativas fueron discontinuadas por un alza de costos. “Más tarde, me llega la información de que algunos monitores, exalumnos míos, estaban cesantes en la población Huamachuco, de Renca. Y ahí surge la idea de llevar adelante un proyecto destinado a la extrema pobreza. Diseñé entonces, con un método propio, un taller de cine para niños cuya característica fuera el ser muy entretenido para que los participantes se sintieran valorizados al máximo en todas sus capacidades humanas. Este proyecto, que sería conducido por mí, con dedicación exclusiva, y ayudantía de los monitores de Huamachuco ya capacitados, fue propuesto a la comunidad de la parroquia Jesús Carpintero”, describe Alicia en el Informe de Evaluación de esta primera experiencia.

—¿Cuáles son las enseñanzas más importantes que usted ha entregado al país con esta iniciativa, y que ha sido tan reconocida con distintas menciones honrosas?

—Yo creo que llevar alegría a sectores donde no hay nada. (…) La pobreza siempre es frustrante y es triste. Y la imagen les lleva felicidad y les permite hacer comunidad.

(…) Es muy enriquecedor en una sociedad donde cada vez el individualismo está causando más perjuicio. La gente está más solitaria, más pobre, más triste. (…) El cine tiene la virtud de hacer que muchas personas participen de la misma actividad y puedan reírse y emocionarse al mismo tiempo. Eso crea una fuerza importante.

—¿Por qué el cine es importante para niños y niñas que están en la pobreza? ¿Cómo les ayuda a ellos?

—Porque a través de esta disciplina ellos ven problemas generales reflejados en los personajes. Entonces, se dan cuenta de que pertenecen a una sociedad y que uno no vive solo en la vida, sino en comunidad.

—¿Cómo ve usted el Chile de hoy en términos culturales?

—Yo veo que hay mucho progreso y también hay más recursos. Hay más compañías de teatro, exposiciones y acciones culturales, semanas de algo… y eso es importante para la vida cultural de Chile. Hay especificaciones según público, infantil, juvenil, tercera edad, por lo que creo que hay un interés por la cultura.

—¿Y la cultura está llegando a las poblaciones más vulnerables?

—Poco –afirma enfática–. Creo que el Gobierno podría hacer mucho más para que las personas tuvieran acceso a la cultura. Que la gente más culta hiciera programas en TV, por ejemplo, elevaría el valor de lo que se exhibe ahí. Además, hay que fortalecer la lectura.

—¿Cómo cree usted que somos los chilenos?

—Pienso que tenemos muchas potencialidades y que sería importante que quienes poseen talentos culturales puedan entregarlos a la gente que no tiene… Es importante que cada uno asuma sus responsabilidades culturales, ya que uno no vive solamente para sí mismo. Lo que uno tiene debería darlo. Así como los profesores le enseñan a sus alumnos, estos estudiantes tienen familias y tienen redes y cuando van creciendo deberían compartirlo. La cultura llegaría a más partes si esto pasara, pero hay mucho individualismo.

—¿Qué le agradece a la vida?

—Agradezco que todos los proyectos que yo tuve los pude hacer, independientemente de lo que costaran, pero siempre encontré los medios para realizarlos a mi gusto, con todas las características que yo quería. Nunca tuve que ceder en algo porque me faltó el financiamiento o el lugar donde hacerlo. No. Siempre hice lo que yo tenía planificado.

—¿Cree usted que le falta algo por hacer? ¿O está satisfecha con lo que ya hizo?

—Yo estoy muy feliz con lo que hice. Y además porque veo que en muchas partes siguieron realizando actividades después de que nosotros nos íbamos. Me dio mucho gusto saber que al finalizar un taller, durante seis o siete meses en una población, surgía un curso de teatro y que los niños que asistían eran los que habían estado con nosotros. Entonces, ellos eran los que hablaban más, los que estaban más dispuestos a tener una vida cultural.

—¿Y dentro de las deudas que Chile tiene con usted está el Premio Nacional?

—Sería rico tener un premio, pero yo no trabajé para eso. Estoy contenta con lo que he recibido. Sí.

La entrevista culmina otro día, con una sesión de fotos en su fundación. Siempre profesora, explica la muestra permanente que se exhibe en dos salas de una casa emplazada en Providencia. Mientras camina satisfecha, se le ilumina la cara al ver que las murallas están cubiertas por las obras de los alrededor de 6.500 niños y niñas que pasaron por sus talleres, y que ya forman parte del patrimonio cultural de Chile.

También se ve una cordillera hecha con cajas de fósforos gigantes, un coche de guagua que permite simular el movimiento de travelling de una cámara y una fotografía a escala humana de los hermanos Lumière.

A lo lejos, se oyen las voces de otros niños que están participando en un taller y hacen preguntas o conversan mientras dibujan. Como en el final de una película, se escucha hablar a Alicia con las risas de los niños de fondo, enmarcando el cierre de esta historia, pero que se repetirá mañana. Porque Alicia ya ha dejado todo dispuesto para que así sea.