Debate en torno al lenguaje inclusivo

El lenguaje inclusivo materializa, en parte, las profundas transformaciones sociales que estamos viviendo a nivel local y global. Nos incomoda, nos interpela, nos hace más conscientes del poder político de las palabras. Nos invita a cuestionar los esencialismos sobre la base de los sistemas patriarcales.

El debate por el lenguaje inclusivo no es nuevo, nos interpela desde hace décadas. Desde que organizaciones feministas alzaron la voz para dejar en claro que la palabra no es neutra. En nuestro país, la ola feminista de 2018 volvió a poner en la discusión pública esta controversia con nuevos matices. Ya no solo se trata de la visibilización de las mujeres en el discurso, sino también de conferir un espacio en nuestra lengua para las diversidades y disidencias sexuales. El mundo está cambiando, Chile está cambiando. Estamos en un periodo de profundas transformaciones sociales y culturales gestadas, en parte, desde la palabra.

Resulta de profundo interés lingüístico que esta demanda por el lenguaje inclusivo se entreteja con esa palabra catalizadora de las demandas sociales que nos tienen hoy en medio del proceso constituyente: “dignidad”. En la consulta realizada por la Academia Chilena de la Lengua sobre las palabras para la nueva Constitución, “dignidad” fue la más nombrada en la primera ronda.

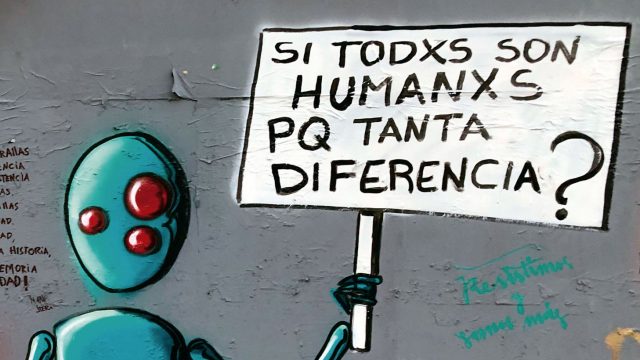

Estos cambios lingüísticos forman parte de esta discusión más amplia sobre la construcción de las identidades, más allá del binomio hombre-mujer; son parte de las políticas y prácticas para la equidad de género.

LENGUAJE CREA REALIDADES

La cuestión sobre el lenguaje inclusivo convoca a diversas disciplinas de las Ciencias Sociales, no solo a la lingüística, para su observación y comprensión. Pero es, sobre todo, un fenómeno que trasciende las lógicas académicas para convocar a los sujetos hablantes a ser conscientes de sus elecciones lingüísticas al nombrarse y nombrar a los demás; y, de algún modo, existir. George Steiner –en su libro Presencias reales– nos insta a reflexionar sobre esa relación entre el lenguaje y la otredad: “el lenguaje existe porque existe el otro”. De ahí que sea un debate vehemente y apasionado.

¿Qué posturas se reconocen en este debate? Por una parte, un grupo importante de personas están en contra del uso del lenguaje inclusivo: la presentación por parte de diputados de un proyecto de ley para “prohibir” su uso en los colegios y emplazamientos para evitarlo en las sesiones de la Convención Constituyente representa un ejemplo. Los argumentos apuntan a evitar “alteraciones” y “aberraciones”, pues, estos cambios estarían impulsados por “ideologías de género” para “subvertir” la lengua considerada como un emblema patrio.

¿Desde qué visión de la lengua se esgrimen estos argumentos? Esta es concebida como un conjunto de normas establecidas sobre la base de criterios de corrección y aceptabilidad, legitimados por una élite académica; por tanto, la principal tarea es conservarla y protegerla. ¿Por qué cuidar la integridad de la lengua?

¿No es esta acaso –en términos humboldtianos– más energeia que ergon, más actividad que producto? ¿De qué o quién debiésemos resguardarla?

Por otra parte, distintas agrupaciones y colectivos exigen el uso de nuevas formas lingüísticas para visibilizar la diversidad de géneros más allá de la distinción heteronormativa según sexo biológico. De ahí la creación de formas como “e”, “@” y “x”, que tensionan las estructuras y patrones conocidos de nuestra lengua. Sin duda, estas marcas lingüísticas dan cuenta de una profunda necesidad de los sujetos hablantes de visibilizarse en el discurso, de esa propuesta del lingüista Eugenio Coseriu sobre la existencia en el mundo a partir de la delimitación en la lengua. Por tanto, podemos extender esa idea al derecho de cada sujeto a hablar desde su diferencia.

Marcados por su nombre

La cuestión del lenguaje es un fenómeno que trasciende las lógicas académicas para convocar a los sujetos hablantes a ser conscientes de sus elecciones lingüísticas al nombrarse y nombrar a los demás; y, de algún modo, existir.

TODAS, TODOS Y TODES

Entre la prohibición y la creación, podemos identificar una serie de matices que nos impulsan a reflexionar sobre nuestras elecciones lingüísticas para nombrar y ser nombrados. Flexibilidad y dinamismo caracterizan a la lengua. Desde una mirada funcionalista, ella es concebida como un repertorio de recursos compartidos por una comunidad para construir sentidos, establecer relaciones sociales y negociar identidades.

Reacciones diversas podemos identificar entre la ciudadanía por la búsqueda de un lenguaje inclusivo: perplejidad por la opción “niñes” o “compañeres”; rechazo a causa de una supuesta destrucción de la lengua; molestia por la duplicación o triplicación en expresiones como “todas, todos y todes”; conmoción por reconocerse en una opción lingüística; conciencia sobre ese valor de existir en el discurso y en la lengua. Simbólicamente, ¿qué se disputa en estas decisiones lingüísticas? ¿Por qué sigue siendo una controversia de extremo interés para los medios de comunicación y de tensiones para las instituciones sobre todo educativas?

Desde una mirada lingüística, algunas reflexiones pueden ser compartidas para aportar en esta discusión. El género gramatical y el género cultural no refieren exactamente al mismo fenómeno. Mientras este último apunta a la construcción social, política y cultural de las identidades, desde categorías que tensionan el binomio hombre-mujer, el género gramatical se define como una propiedad formal de la lengua que cristaliza las relaciones entre palabras mediante la concordancia. Por tanto, dichos conceptos operan en planos diferentes: extralingüístico y lingüístico, respectivamente. Si bien el género gramatical refiere a una característica inherente de los sustantivos y pronombres en términos generales, no se puede dejar de reconocer que el género cultural y el género gramatical se solapan al referirse a las personas. La lengua española proyecta gramaticalmente las diferencias solo entre sexos biológicos (“niño”, “niña”, “hombre”, “mujer”, entre otras), sin incluir por ahora a otras diversidades de género.

Uno de los usos más polémicos es la opción por el masculino genérico como forma no marcada para referirse no a individuos, sino a una clase o especie. Las personas que optan por decir “niños” sostienen que esa construcción señala a infantes de ambos sexos sin realizar distinciones. Los beneficios de esta decisión discursiva son la economía lingüística y la eficacia comunicativa. El contrargumento apunta a la invisibilización de las mujeres y a la naturalización de una norma construida por un sistema patriarcal. De ahí que muchas instituciones han formulado manuales que proponen el uso de formas despersonalizadas –“Les damos la bienvenida” en vez de “bienvenidos”–, el desdoblamiento de la forma marcada no inclusiva –“las y los ciudadanos”– y el uso de formas genéricas–“la ciudadanía”, entre otros. Cada una de estas posibilidades forma parte de un repertorio lingüístico del que disponemos como hablantes para la construcción de nuestros discursos. Cada una de estas estrategias discursivas produce efectos de sentidos diferentes, tanto en quienes producen como en quienes interpretan los significados. El lenguaje inclusivo materializa, en parte, las profundas transformaciones sociales que estamos viviendo a nivel local y global. Nos incomoda, nos interpela, nos hace más conscientes del poder político de las palabras. Nos invita a cuestionar los esencialismos en la base de los sistemas patriarcales. El lenguaje inclusivo nos lleva a la reflexión metalingüística porque nos invita a tomar conciencia de las estrategias discursivas que usamos a diario para nombrarnos y nombrar a otros y otras.

Este momento histórico nos empuja a romper las lógicas dicotómicas –hombre vs. mujer, prohibición vs. imposición– y nos invita a explorar otros puntos de vista. Somos instados a construir la sociedad desde el reconocimiento a la diversidad y la valoración de la diferencia. Una sociedad en la que cada persona, cada cuerpo tiene el derecho de ser tratado según su dignidad y puede circular libremente.

PARA LEER MÁS

- Diccionario de la Lengua Española (RAE y ASALE, 2014).

- Academia Chilena de la Lenguaje (2020). Sexo, género y gramática. Ideas sobre el lenguaje inclusivo. Catalonia.

- Chávez, S. (2019).Ginopia, silencio. Género, discurso, diccionario. Literatura y Lingüística, 40, 393-429.

- Grijelmo, A. (2020). Propuesta de acuerdo sobre el lenguaje inclusivo. Una argumentación documentada para acercar posturas muy distantes. Taurus.

- Meneses, A. (2020). ¿Lenguaje para todes? En Academia Chilena de la Lengua (Eds.). Sexo, género y gramática. Ideas sobre el lenguaje inclusivo (pp. 17- 26). Catalonia.

- Sardi, V. & Tosi, C. (2021). Lenguaje inclusivo y ESI en las aulas. Aportes teórico-prácticos para un debate en curso. Paidós.