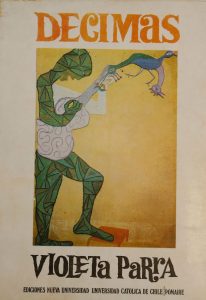

Décimas de Violeta Parra: volver a 1967

La publicación en 1970 del libro Décimas de Violeta Parra, por la recién creada Ediciones Nueva Universidad de la UC, no fue un hecho aislado. Por el contrario, se enmarca dentro de procesos socioculturales anteriores, como la reforma universitaria de los años sesenta y el rol que tuvo en ella la Universidad Católica. En todo el discurso de la época se hacía palpable el contexto histórico que rodeaba la divulgación de la obra: la relación de la institución con la comunidad, a través de una mujer que llevó su guitarra y el testimonio del pueblo a todos los rincones del mundo.

“Violeta ya que conocís la treta de la vers’a popular, princípiame a relatar tus penurias ‘a lo pueta’”.

Fue Nicanor Parra quien con esta arenga propuso a la artista escribir su vida en versos populares. “Pensándolo bien y haciéndole juicio a mi hermano, tomé la pluma en la mano y fui llenando el papel”, le respondió Violeta. En la década de los cincuenta la artista comenzó la redacción del libro Décimas, texto en estrofa y rima consonante que recorre su vida desde su infancia hasta 1958.

En la década de los 60, la Universidad Católica era guiada por las directrices del Concilio Vaticano II y las conferencias episcopales de Puebla y Medellín. La idea de una nueva sociedad, en donde las universidades católicas tenían como misión insertarse en el mundo, promover la cultura popular y ser artífices del bienestar del pueblo, impactó profundamente a algunas autoridades universitarias, laicas y consagradas, y a gran parte del alumnado.

El contexto cultural y político colaboró también en el proceso de transformación en una institución que históricamente había sido reticente a los cambios. Por una parte, el fortalecimiento del canto popular y folclórico en la década de 1960 tuvo un fuerte arraigo entre los jóvenes reformistas, quienes asociaban sus demandas a la crítica político social del nuevo canto. Desde el ámbito político, la llegada al gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964), constituyó un verdadero respaldo gubernamental a la gestión reformista. El eslogan “revolución en libertad” concatenaba perfectamente con las exigencias formuladas por el movimiento estudiantil, liderado por una federación de estudiantes que, desde 1959, fue dirigida por la Democracia Cristiana Universitaria.

A ello se sumó la renuncia obligada de monseñor Alfredo Silva Santiago como rector y la histórica elección de Fernando Castillo Velasco en su reemplazo (1967). El nuevo rector, arquitecto, laico y militante de la Democracia Cristiana, captó de inmediato el contexto en el cual se encontraba. Castillo Velasco plasmó su profesión en obras materiales y también en conceptos que hacían alusión al diseño y reconstrucción de una nueva universidad. En su propuesta de reforma (1968), da cuenta de este proceso con la famosa frase: “La universidad debe transformarse en conciencia crítica del proceso histórico-cultural de nuestros pueblos”. El rector no concebía que la UC se mantuviera al margen del destino colectivo de la sociedad en la cual estaba inserta. Así, al ser parte de ella, su misión era promover la cultura popular y orientar el cambio social.

El influjo de Nicanor Parra

El hermano mayor de Violeta fue decisivo en su carrera artística. No solo la motivó a buscar la raíz del canto popular, sino también a dejar su propia huella en una autobiografía escrita en décimas.

PARA COMUNICARSE CON LA SOCIEDAD

El movimiento de reforma mostró una institución moderna, con una misión cultural que trascendía a la propiamente académica. Mientras se debatían los pilares de la reforma (1967) y su esencia, “ser conciencia crítica del pueblo”, surgieron las primeras dudas acerca de esta misión, considerada por algunos como abstracta en la medida que la universidad no disponía de mecanismos comunicacionales para darse a conocer e influir en ese pueblo que se ansiaba integrar. Un comité cultural, creado en 1967, debatió en torno a la forma y el fondo para transformar la extensión en comunicación, señalando que la UC no podía proclamarse a sí misma como la conciencia del destino de su pueblo, si antes no se esforzaba por entrar en contacto con este de una forma más concreta.

Las claves consistían en crear una institucionalidad que estuviera, como recuerda David Benavente, al mismo nivel que las otras vicerrectorías. El mismo Benavente integró el grupo humano que fundó la Vicerrectoría de Comunicaciones (VRC), en reemplazo del antiguo Departamento de Extensión Cultural. El proyecto era ambicioso, pero simbolizaba genuinamente el espíritu de la reforma. Dividida en cuatro jefaturas y representada por un vicerrector, tuvo entre sus funciones “abrir las puertas de la universidad y mostrar su verdadero rostro”, tal cual señala Benavente, por entonces primer director de comunicaciones de la nueva unidad.

Una de las primeras tareas de la VRC fue la creación de una editorial. La UC tenía a su cargo una imprenta en donde se imprimía toda la producción académica y estudiantil de ese entonces. Sin embargo, era solo un taller sin sello de institucionalidad.

La falta de identidad y dispersión de la creación interna fue un aliciente para, por primera vez en la historia de la universidad, crear una editorial con sello propio. Esta se fundaría finalmente en 1969 bajo el nombre de Ediciones Nueva Universidad, expresión pura de la refundación.

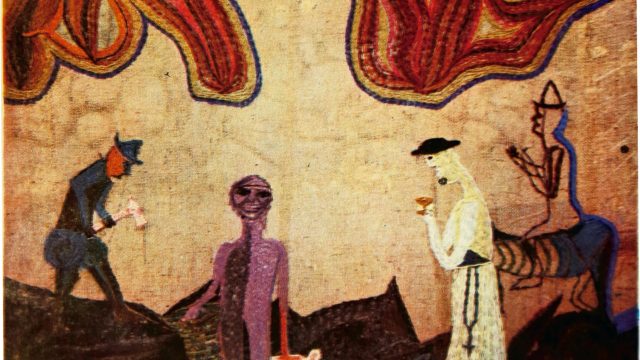

Calvario

La imagen corresponde a una arpillera elaborada por Violeta alrededor de 1963. La foto, realizada por René Durney, fue prestada por el autor a la editorial Nueva Universidad para incluirla al interior del libro.

EDICIONES NUEVA UNIVERSIDAD Y POMAIRE

Con el funcionamiento de la editorial a cargo de la VRC, comenzó un proceso lento de publicaciones: dos libros y una revista llamada Urgencia. Pese a la orientación académica, el foco de las publicaciones durante sus primeros años fue la difusión de estudios y literatura chilena y latinoamericana.

En 1969 la universidad firmó un convenio con la editorial Pomaire de Barcelona. Esta había sido fundada tiempo atrás en Chile por el literato Juan Manuel Vergara, quien en 1964 emigró a España instalando en la ciudad catalana su proyecto editorial. En ese momento, la VRC con todas sus áreas se habían convertido en un verdadero núcleo cultural dentro de esta casa de estudios y de la sociedad santiaguina. Fue la Vicerrectoría quien organizó los primeros festivales de música popular (1969); el teatro obrero y estudiantil; las actividades sociales de los alumnos fuera de Santiago; los múltiples homenajes; las charlas de extensión de ilustres como Nicanor Parra, Pablo Neruda, Helder Cámara, Ernesto Cardenal y, por supuesto, el trabajo editorial hasta entonces inédito en la universidad.

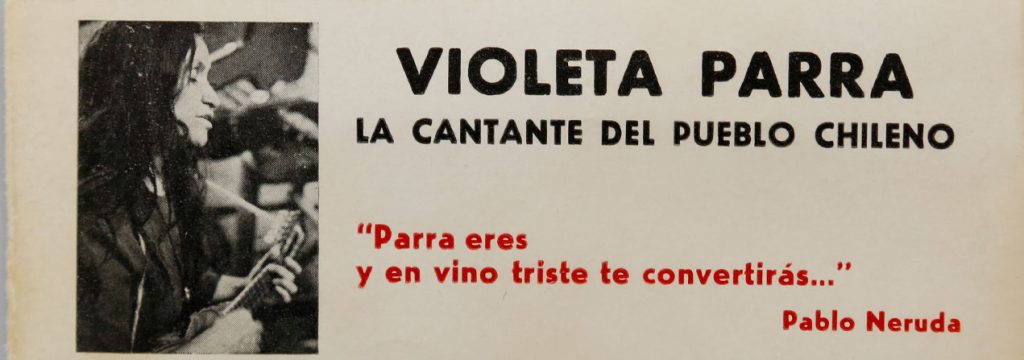

El apoyo del rector, más el convenio con Pomaire consolidaron la línea de publicaciones de literatura chilena y latinoamericana. Fruto de estos esfuerzos nació el libro Décimas, publicado en septiembre de 1970. En la solapa de la edición original se señala el orgullo de esta institución por inaugurar las ediciones Nueva Universidad/Pomaire con una obra que trascendía las fronteras de un país y su folclore. La justificación de la elección de las Décimas para inaugurar la nueva editorial iba más allá de la propia artista y su célebre obra. Esta respondía al objetivo de la Universidad Católica de crear la conciencia crítica de una nación y de un continente herido. “Es misión universitaria la batalla inconclusa de la libertad, construcción de hombres y hombres sujetos a su propia historia”. En todo este discurso se hacía palpable el contexto histórico que rodeaba la publicación de la obra: la relación de la universidad con la comunidad a través de una mujer que llevó su guitarra y el testimonio del pueblo a todos los rincones del mundo.

La edición del libro fue una tarea ardua. Los originales estaban perdidos y solo existían algunas copias, muchas de ellas incompletas, reproducidas por Ángel e Isabel Parra. Fueron precisamente sus hijos quienes generosamente cedieron el manuscrito a la Vicerrectoría. Según recuerda Benavente, el vínculo de los Parra con la UC se debía a la amistad de estos con el rector y su esposa Mónica Echeverría. Esta última partícipe activa del escenario cultural de la época. Nicanor era mucho más cercano, mientras que Violeta había entablado vínculos con Castillo Velasco cuando este era alcalde de La Reina. Favorecía también estos lazos la apertura de espacios de cultura popular que la UC estaba fomentando. En efecto, Nicanor ya había participado en talleres y conciertos organizados por la VRC tiempo atrás. Fue precisamente él quien prestó algunas de las arpilleras tejidas por su hermana y que fueron expuestas en 1968 en la sala de extensión.

Las Décimas fue una publicación solemne, solo digna de una figura como Violeta Parra. Esa primera edición de 1970 contaba con ilustraciones de su obra plástica y tres prólogos que dan cuenta de aquella solemnidad: la “Defensa”, de Nicanor Parra, el texto “Violeta y su guitarra”, de Pablo de Rokha y la “Elegía para Cantar”, de Pablo Neruda. “Hasta esa época no existía en Latinoamérica ningún texto ni cercanamente parecido, que contuviese íntegramente su autobiografía” (La poesía de Violeta Parra, Paula Miranda, 2013), motivo que engrandece aun más la labor de rescate de los manuscritos.

Se publicaron tres mil copias que se agotaron al poco tiempo. Por eso en 1972 se realizó una segunda edición, bajo la colección Universidad y Letras, dentro de la misma editorial Nueva Universidad. Los sucesos históricos que siguieron a 1973 hicieron que las Décimas se perdieran en las librerías, para ser reeditadas recién en 1989.

En su trasfondo este texto refleja el alma sufriente de Violeta Parra. Una historia de desdichas y pobreza, miseria compartida por gran parte de la población chilena. Su edición se enmarca en una necesidad de la universidad por insertarse dentro del marco social del país, para entenderlo y rescatarlo. Según Benavente, este espíritu de inserción social era transversal a toda la institución.

Es cierto que algunos se opusieron, pero en general fue una reforma interna aceptada por todos. Benavente recuerda con nostalgia que el grupo humano que conformaba la UC de ese entonces no era ideológico. “No éramos tan dogmáticos en esa época”, señala y hace el contraste con lo que sucedería después de 1970. Esta complicidad permite comprender por qué la Universidad Católica estuvo abierta a homenajear a una mujer suicida, trágica circunstancia que nunca fue un tema cuestionado. Al contrario, la UC fue la primera institución universitaria en rendirle tributo a Violeta Parra, tras casi un año de su deceso.

Academia y cultura popular

La elección de Castillo Velasco como rector de la universidad ocurrió en el momento de la puesta en marcha de la reforma. Su apoyo para que el mundo académico se abriera hacia la cultura popular fue permanente.

LOS HOMENAJES PÓSTUMOS

En noviembre de 1968, la VRC presentó al Consejo Superior el programa del Homenaje a Violeta Parra. Este consistía en una exhibición de las arpilleras de Violeta en la Sala de Exposiciones –que con el tiempo se convertiría en el Centro de Extensión–, las mismas que como señala una nota de la revista Ercilla “habían sido despreciadas por los chilenos en la feria mapochina, pero triunfadoras en el Louvre de París”.

Las arpilleras, más algunos óleos, fueron cedidos a la VRC por Nicanor, para levantar lo que sería la primera muestra de la obra plástica de Violeta en Chile. El programa del homenaje señala: “Esta artista (Violeta) vivió un profundo compromiso con nuestro pueblo, compromiso que nuestra universidad pretende asumir con progresiva fuerza”.

La exposición se mantuvo abierta durante 20 días y fue visitada por más de cinco mil personas. Con el fin de que la exhibición no fuera una muestra pasiva, se enriqueció con la participación diaria de variados artistas y la proyección de películas sobre su vida y obra. Se realizó un recital de Nicanor Parra, quien dio lectura a sus poemas en el Salón de Honor; un encuentro musical de veinte grupos folclóricos en el gimnasio de la universidad; una mesa redonda sobre la obra plástica de Violeta con la participación de doce expertos y un recital del conjunto Chagual, compuesto por Ángel e Isabel Parra al cual concurrieron 1.200 personas. Todas estas actividades fueron transmitidas en directo por varias cadenas emisoras bajo el programa radial “Chile ríe y canta”.

El segundo homenaje fue precisamente la publicación de las Décimas, “la estabilidad granítica de la palabra”, tal cual señalaba Cristián Santamaría, por ese entonces director del departamento editorial de la universidad. El tiempo que amenazaba con dispersar esos manuscritos no pudo contra el compromiso de la VRC con la sociedad chilena y la cultura popular. Gracias a ese deber público la obra fue dada a conocer, conformando hoy una parte fundamental de nuestro repertorio folclórico nacional.