Ignacio Sánchez: “El talento ahora viene de todos los sectores educativos”

Al terminar sus 15 años de mandato, el exrector está satisfecho. La UC ha dejado de ser considerada como una universidad elitista y ahora está abierta a la sociedad, en varios niveles, incluyendo la composición de su alumnado, buscando, con esfuerzo, mayor diversidad. La apertura implica, respetando la identidad católica, estar abierto a todos los diálogos. Antes de empezar su autoimpuesto silencio, recorre momentos e imágenes icónicas de su rectorado, episodios ligados a la historia reciente del país.

Por quince años Ignacio Sánchez fue el rector de la universidad más prestigiosa del país. Y es fanático de Elvis. “El Rey” está en todos lados, hasta en los posavasos de esa oficina que, se intuye, ningún otro fanático de Elvis ha ocupado. Hace años, Sánchez fue incluso a Graceland, en Memphis, la legendaria mansión de Presley. A fines de marzo partió a Edimburgo, a una estadía académica de un semestre, y luego seguirá como profesor visitante, a NYU, en Manhattan. Vuelve a la academia y además mantiene una prudente distancia.

—¿Usted va a ser como los expresidentes, es decir, va a guardar silencio por un tiempo?

—Creo sinceramente en lo de guardar silencio y dejar espacio a la nueva autoridad, y por eso voy a estar fuera todo este 2025.

—Ah, lo tiene bien pensado. Yo le iba a preguntar si tenía la angustia de la mañana siguiente.

—Bueno, hay que estar en la mañana siguiente para saber cómo lo toma uno, pero mirándolo desde aquí, no la tengo (esa angustia). He hecho toda la preparación del proceso para Edimburgo y Nueva York, creo que va a ser muy gratificante. Ignacio Sánchez estaba a pocos días de cumplir 49 años cuando asumió la rectoría en 2010. Cumplió 64 poco después de dejarla.

—¿Por qué se va si todavía tiene fuelle?

—No sigo porque creo que después de 15 años esta universidad necesita cambios de conducción, mejorar lo bueno, cambiar lo que haya que cambiar, formar nuevos equipos. Yo creo sinceramente en la renovación en una institución universitaria. Cinco años es poco tiempo, 10 años puede ser; pero en más de 15, si no cambiamos podemos perder oportunidades de ver otras realidades, de hacer otros énfasis.

—¿Pierde usted o pierde la UC?

—La universidad pierde nuevas oportunidades de crecimiento. Pero desde el punto de vista mío, también, después de 15 años, creo que es bueno que uno renueve sus ideas y haga otras cosas.

“Nosotros estábamos convencidos de que esa falta de preparación era falta de oportunidades, no de capacidad, y que había otras maneras de determinar quiénes eran los mejores, más capacitados intelectualmente”.

Momentos complejos

Ignacio Sánchez tiene en la punta de los dedos los momentos complejos que vivió durante su rectorado, quizás porque a la hora del balance afina la mirada en retrospectiva. Y ligado a los difíciles tiempos de Pinochet, el caso Frei, proceso en el que declaró dos veces, una como decano y otra como rector, fue una espina que duró demasiado tiempo también para la universidad. “El caso de la causa de muerte del presidente Frei Montalva nos tuvo durante 20 años en los tribunales, primero con un juez que nos acusaba como institución, y también a los profesores, de haber sido partícipes de un magnicidio y todo a través de los medios. Y después de más de 15 años de juicio, han exculpado a los profesores cuando, lamentablemente, ambos ya estaban fallecidos. Y en cuanto a la UC, se demuestra que no tuvo ninguna participación en la muerte. Por supuesto que nosotros queríamos que se aclararan las causas de la muerte”.

—Todas las sospechas parten porque se pierden o se guardan unas muestras, cierta información. ¿Cómo pudo pasar?

—Por un conocimiento de la familia y una amistad con el profesor Roberto Barahona, jefe de Anatomía Patológica, a quien le piden que envíe algunos médicos a hacer una especie de examen postmortem del presidente Frei para conocer las causas de muerte. Y creo que el error fue no dejar todo eso muy formalizado y protocolizado, se hizo como bien dice, con una llamada…

—¿A lo amigo?

—Claro, no una cosa formal de una clínica a otra. Y eso llevó a preguntarse: “Bueno, ¿qué se está escondiendo acá?”. Yo creo que nunca hubo ninguna intención de esconder nada, pero si uno pudiera echar el tiempo atrás, debiera haber tenido el número de folio que le correspondía y ser archivado donde correspondía y todo lo que se realiza en estos casos.

—¿No se quiso ocultar esa evidencia?

—No, yo creo que no hubo nada que ocultar, fueron errores de procedimiento, y, de hecho, si hubiera querido ocultarse algo, se habría destruido información. Esto se adjuntó en los archivos, pero sin el número correlativo, por decir algo, pero se adjuntó. Entonces se guardó la información que tenía que guardarse, pero no se hizo formal y oficialmente. Yo creo que eso fue un error, pero de ahí a atribuir intenciones y atribuir casi un complot… Es ir muy lejos. Fue todo muy fuera de lo de lo razonable, lo dijimos una y mil veces y bueno, tuvimos que esperar hasta que la Corte de Apelaciones y la Suprema refrendaran eso, pero quiero decir que esto duró mucho tiempo y uno no sabía si iba a resurgir cada seis meses. Aparecía previo a distintas situaciones del país en que uno tenía que estar preparado como para decir: “Oiga, pero esto no tiene sentido”.

—¿Es de lo más difícil que le tocó?

—Yo creo que quizás lo más difícil que me tocó fue, desde el punto de vista de la exposición pública, la ley de aborto en tres causales. Básicamente, porque sentí que había pocas voces disponibles para presentar argumentos en un debate que tenía mayoritariamente otras voces. Nunca es bueno estar en solitario porque hay sobreexposición, y uno quisiera ser una voz más dentro de un concierto de personas. Pero no había muchos candidatos para participar en ese debate, eso fue complejo. La discusión sobre el aborto puso a prueba una convicción que el exrector Ignacio Sánchez repite varias veces en esta entrevista: que, a diferencia de otros tiempos, en la UC hay espacio para todos los debates y para todas las posiciones.

—Estaba pensando en que probablemente en la época en que yo fui estudiante acá, que eran otros tiempos también para el país, había debates que no se podrían haber dado. ¿Es posible cualquier debate hoy? ¿Una discusión sobre el aborto, por ejemplo?

—Sí. No solamente es posible, sino que nosotros hemos demostrado con abogados en los últimos 10 años que era muy deseable. Nosotros hemos invitado a esta institución a políticos, filósofos, médicos, que tenían una posición totalmente contraria a la nuestra y así también fuimos invitados a distintos foros. Y tengo que decir, con alta satisfacción y cierto orgullo personal, que en todos los foros a los que fui, el diálogo fue muy respetuoso.

Claro que después de que hablaba un diputado a favor del aborto, el auditorio con estudiantes se venía abajo de aplausos, y después de que hablaba yo, los aplausos eran muy escasos -comenta, tomándoselo con humor-.

—En todo caso, esta es una institución bullente. Si la gente no pensara aquí, no sería una universidad. Hay harto debate, hay harta crítica, ¿lo sintió?

—Yo sentí que durante el desarrollo de la reforma de la educación superior hubo críticas ante nuestra

postura, fundamentalmente del alumnado, porque querían avanzar más rápido en muchos aspectos que eran financieros y de autonomía universitaria. Durante la promulgación de la ley de aborto en tres causales, los estudiantes estaban muy a favor de la ley, había un grupo de profesores que también estaba a favor pero que entendían que el rector estaba presentando una mirada de la institución y lo respetaban. El estudiantado quedó muy molesto con el tema de la objeción de conciencia. A nivel de los profesores, no. Cuando se promulgó la ley, y no me arrepiento para nada, yo puse una bandera a media asta aquí en la Casa Central. Y me acuerdo de que salió en El Mercurio al otro día un descorchado de champaña en La Moneda y la bandera a media asta de la Universidad Católica.

—¿No se arrepiente? Porque es hacer que la universidad tome partido.

—Lo que pasa es que yo sentía que nuestra institución era la única que podía representar un valor importante: la defensa de la vida. Para mí, lo digo como médico, no solo como católico, claramente desde la concepción hay una vida, una que necesita de su madre, pero bueno, también al final de la vida vamos a necesitar a otros para existir probablemente, así que este es un continuo de crecimiento y de dependencia. Y yo quería dejar un testimonio para el futuro. De hecho, no le pregunté a nadie, esto no lo votamos ni siquiera en el comité directivo ni menos en el Consejo Superior. Yo hablé con el administrador del campus y le dije: “Mire, si esto se produce, yo quiero que a tal hora ponga la bandera a media asta”. Y no me arrepiento, porque esa imagen va a ser icónica para el futuro.

A propósito de imágenes icónicas, la foto del exrector en una especie de sitting en la Alameda durante el estallido social no solo fue polémica, sino que también grafica algo de lo que fue el espíritu de su rectorado.

—Era un boulevard (la Alameda) y la gente andaba en bicicleta y yo todos los días salía a ver cómo había quedado de rayado el frontis (de la Casa Central). Y ese día esas chiquillas me dijeron: “Rector, venga a conversar con nosotras”. Me llamó la atención que me conocieran, pero eran estudiantes de acá. Y la primera pregunta que les hice fue: “¿Por qué no entran?”. Y me dijeron: “No, no, queremos estar en la calle y entender qué está pasando acá, somos alumnas de Antropología”. Y conversamos seis u ocho personas, yo estaba parado medio incómodo y me senté. Y no sé, me ofrecieron un jugo, una cosa así. Después las fotos muestran que la chiquilla que está al lado mío tenía un pañuelo verde, pero yo no me voy a sentar (con alguien) dependiendo de cómo ande vestido… “A ver usted, déjeme mirar su mochila a ver si me puedo sentar”. No, yo nunca vi eso.

Se impone el diálogo

En la foto, una de las imágenes de la toma feminista de Casa Central, el año 2018, la cual finalizó de forma pacífica luego de tres días de ocupación.

“Esos días fueron tensos porque uno tiene también voces internas diciendo: ‘Si el rector no desaloja, en un mes más o en seis meses más van a hacer lo mismo’. Esto fue en 2018 y no se ha repetido, no significa que nunca más pueda existir, pero lo que quiero decir es que el diálogo demostró ser la vía más adecuada”.

—Además, usted es exrector de la UC, tenía que dialogar con gente que está a favor del aborto…

—Obvio, y no había peligro de nada. Tengo que haber estado 20 minutos conversando, tratando de entender lo que ellas me decían. Ellas iban en cuarto año de Antropología. “No entendemos qué está pasando, entonces no sabemos cómo ha sido nuestra formación”, me decían. O sea, había una crítica a la formación universitaria. Y cuando nos vamos a despedir, una de ellas dijo: “¿Nos podemos sacar una foto?”. Entonces nos giramos, incluso yo les digo, ingenuo: “Sáqueme una foto con mi teléfono”.

Mirando el tema con distancia, el exrector reconoce que esa imagen necesitaba un contexto para ser comprendida, especialmente en aquellos tiempos de alta efervescencia social.

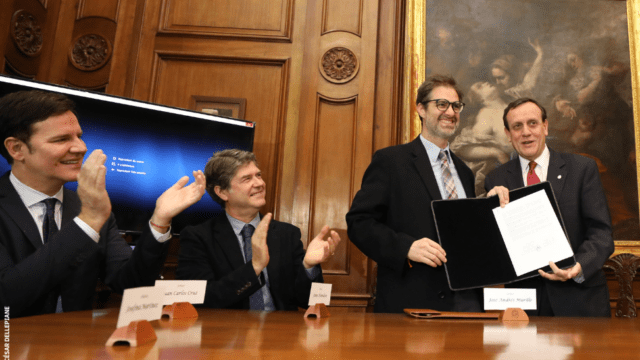

Pasos relevantes

El rector calificó como un hito fundamental el convenio realizado con la Fundación para la Confianza que creó en 2019 el Centro de Investigación del abuso y la adversidad temprana, Cuida. ”Muy necesario para el momento que estábamos viviendo en el país”, dijo.

Portavoz de la Iglesia

La tensión entre fe y sociedad se vio extremada durante su periodo, ya que Ignacio Sánchez se convirtió en el portavoz de la Iglesia Católica. No fue ningún sacerdote, ningún obispo.

—¿Cómo fue ese periodo? ¿Cómo lo recuerda?

—Muy duro, porque además llegó por sorpresa para la gran mayoría de los católicos. Y no solamente fue el caso Karadima, sino que después hubo una seguidilla (de casos).

—Lo que pasa es que lo de Karadima fue muy simbólico. ¿Usted conocía a Karadima, tenían alguna relación?

—Relación ninguna, no. Había ido alguna vez a El Bosque y lo conocía de nombre. Conocí a alguno de los sacerdotes que se habían formado ahí, pero él no era profesor acá, entonces lo conocimos muy poco. Hay muchas situaciones que se presentan. Cuando viene el Papa Francisco y después los monseñores Scicluna y Bertomeu, nos reunimos con ellos y en esa conversación, me acuerdo, yo me comprometo a hacer un trabajo de investigación sobre esta temática. Y en plena pandemia, presentamos un informe en donde analizamos todos los casos denunciados en Chile. La comisión estuvo compuesta por un panel de 16 profesores. El sociólogo de la Encuesta Bicentenario y profesor Eduardo Valenzuela fue el jefe de la comisión. Es primera vez que una universidad católica hace un estudio de este tipo en profundidad, autocrítico: qué nos pasó, cuáles fueron las causas, cuáles son los factores de riesgo, cómo se comportó la jerarquía eclesiástica, qué cosas se deberían haber hecho distinto. Y lo presentamos en septiembre de 2020 y, además, lo enviamos al Vaticano.

Para nosotros el tema de los abusos en la Iglesia fue muy, muy dramático, muy importante, siempre viendo el tema de las víctimas, y yo creo que siguiendo la pregunta que usted dice, si hubo más protagonismo del rector en ese periodo o menos protagonismo de la jerarquía eclesiástica, era porque la Iglesia estaba muy golpeada con esto.

—Claro, usted tuvo que subsidiar eso. Pero más allá de eso, usted es líder de una institución católica preeminente, probablemente una de las principales, aparte de la Conferencia Episcopal o de la estructura eclesiástica propiamente tal y viene este mazazo. ¿Cómo lo vivió en lo personal y en lo humano?

—En lo personal lo viví con mucho dolor por la decepción que significa el abuso, el abuso de poder, una situación de manejo de dirección ilegítima completa, una cosa absolutamente abominable y fuera de cualquier situación que uno hubiera pensado. Son delitos más que pecados. Yo creo que hay que quedar claro en eso. Y para los delitos uno tiene que ir a la justicia y no al confesionario, eso es lo que nosotros dejamos claro siempre.

—Lo que pasa es que aquí es doble, porque se defrauda a la ley, a las víctimas, por cierto, y a las propias convicciones.

—A las convicciones, a la fe, entonces es muy, muy difícil. Pero también, por otra parte, y sé que mucha gente ha abandonado la Iglesia después de esto, yo tenía siempre la percepción, la convicción, de que la fe mía es la fe en Jesucristo, no es en el sacerdote de la parroquia, y entonces siempre separé lo que era mi convicción y mi fe personal del comportamiento de determinados sacerdotes, por muy líderes o icónicos que fueran.

“Para nosotros el tema de los abusos en la Iglesia fue muy, muy dramático, muy importante, siempre viendo el tema de las víctimas, y yo creo que siguiendo la pregunta que usted dice, si hubo más protagonismo del rector en ese periodo o menos protagonismo de la jerarquía eclesiástica, era porque la Iglesia estaba muy golpeada con esto”.

—¿Y respecto de las convicciones internas de la UC? Porque tiene primero los escándalos, la decepción, como usted lo relata, la incredulidad del primer momento de algunos, y después viene el golpe de la carta del Papa a los obispos chilenos. Él los convoca a una reunión en Roma y les dice: “¿Saben qué? Ustedes no hicieron nada, no tomaron en cuenta a las víctimas”. ¿Algo de eso pasó también en la universidad?

—Pienso que hubiera pasado eso si entre 2018 y 2020 no hubiéramos desarrollado este proceso de reflexión, de redacción de informes, esta fuerza de trabajo con 16 profesores. Había una reflexión interna con seminarios en que se debatía el tema; o sea, si hubo algo que no hicimos fue escabullir el análisis del asunto, y también nos hicimos la pregunta, como universidad, ¿podríamos haber levantado la voz antes o no? Pero bueno, lo hicimos.

En el caso de (el sacerdote jesuita Renato) Poblete hubo víctimas en la propia comunidad que apoyamos y ayudamos a levantarse. Quizás, lo más interesante de esto es que en la Conferencia Episcopal, al principio, no fuimos muy bien entendidos porque se decía: “Pero bueno, ¿de parte de quién están ustedes, de qué lado están?”. Y nosotros como institución respondíamos: “Sin lugar a duda estamos de parte de las víctimas y de llegar a un análisis de por qué pasó esto y cómo podemos hacer para que no pase de nuevo, de esa parte estamos”. Hoy uno lo dice como rápido y de corrido, pero en ese momento hubo semanas complejas.

Cuando nosotros presentamos el informe final, creo que vinieron dos obispos de los 35. Y entonces uno dice: “Bueno, ¿por qué no lo toman como un insumo positivo?”. Había desconfianza. Tuvimos el apoyo de Monseñor Aós, que como Gran Canciller de la UC respaldó la publicación, entendió que era una publicación académica. Y bueno, yo creo que fue bien sanador para todos. Me acuerdo que hicimos este convenio con la Fundación para la Confianza con Murillo, Hamilton, Cruz, algunos exalumnos de acá, que habían estado bien dolidos también porque veían cierto silencio en la institución, ellos se acercaron y formamos el Centro de Investigación Cuida. Entonces se hicieron pasos bien importantes que creo que fueron muy necesarios para el momento que estábamos viviendo en el país.

Una institución diversa

Un panel que está fuera de la rectoría en la Casa Central cuenta la historia de la universidad. Ahí está descrito que, a mediados del siglo XX, debido al aumento de la matrícula, se incrementó la diversidad entre el estudiantado, lo que tiende a disolver la idea de una comunidad solamente católica dentro de la UC, cuestión que se fue haciendo progresiva.

—¿Qué es una universidad católica hoy, cuando estamos completando el primer cuarto del siglo XXI?

—Es una comunidad universitaria que, como todas las instituciones de educación superior, encuentra estudiantes y profesores en un trabajo conjunto de búsqueda de la verdad, de nuevo conocimiento, de formación y de investigación. Lo que nos diferencia es que, en esa búsqueda, se incorpora el aspecto trascendental y espiritual que, para mí, para la Universidad Católica, enriquece el nuevo conocimiento, no lo cercena o disminuye, sino que lo complementa y lo hace mucho más valioso para el ser humano.

San Juan Pablo II habla de que la razón y la fe son dos alas en pro de un nuevo conocimiento, fe y razón en la búsqueda de la verdad. Entonces no consideramos que sean opuestos, todo lo contrario, se complementan. Y eso es una universidad católica, donde está la dignidad del ser humano ante todo, en el centro, pero es abierta porque llama a creyentes y no creyentes. Hoy, más de la mitad de nuestra comunidad universitaria es no creyente, y eso es muy parecido a lo que pasa en el país. Lo único que nosotros queremos es que se respete la identidad de la institución.

—El país cambió muy radicalmente en estos 15 años. ¿Cuál diría usted que es el cambio o la situación en el país que más influye en la universidad en este período?

—Yo creo que hay varias situaciones, pero uno de los puntos más marcadores es todo el desarrollo de la inclusión, de la diversidad. O sea, se comenzó a hablar de mayor apertura, de mayor ingreso de estudiantes de distintos sectores al sistema universitario. Hay toda una reflexión de los procesos de becas, de los procesos de financiamiento, de los sistemas de admisión. Y creo que al interior de la UC se comienza a decir: “Bueno, ¿estamos recibiendo a todos los que tenemos que recibir o hay una subrepresentación de la población estudiantil?”. Tengo que decir que al principio hablar de mayor inclusión era como sinónimo de: “¿Vamos a bajar la calidad de la universidad?”, eso era como el riesgo. Estamos hablando de 2010-2012.

—Porque los alumnos de sectores más pobres llegan peor preparados.

—Claro, entonces nosotros estábamos convencidos de que esa falta de preparación era falta de oportunidades, no de capacidad, y que había otras maneras de determinar quiénes eran los mejores, más capacitados intelectualmente, los que sobresalían en su entorno, los que tenían la motivación para hacer ciertas vías de ingreso especial, etcétera. Eso movió bastante a la universidad a tener cerca de la mitad de nuestra población estudiantil del sector público, particular subvencionado y municipal (48,5%). Hoy, dos de cada tres estudiantes de la Universidad Católica necesitan apoyo económico para estudiar. Y eso se ha dado en conjunto con que cada vez más los mejores postulan acá, o sea, cerca del 50% de los dos mil y 35% de los cinco mil mejores puntajes del país están acá. En un país que tiene 55 universidades, que una capte esa cantidad de talento es bien notable y entonces lo bonito del tema es que el talento ahora viene de todos los sectores educativos.

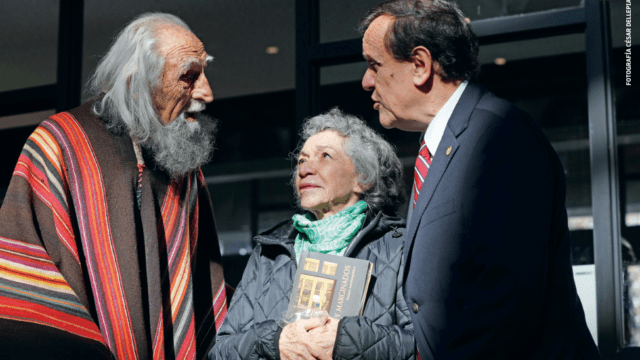

Una preservación segura

Muchos descendientes de distintos intelectuales, artistas, y músicos están confiando en la UC para promocionar y cultivar la cultura y el patrimonio y conservar su legado, según afirma el rector Sánchez.

“Ese es nuestro desafío, que Huidobro y Violeta Parra, en 2050 y en 2088, cuando la Universidad Católica cumpla 200 años, estén formando parte de un acervo cultural para futuras generaciones, en un país y en una sociedad donde no cuidamos tanto el patrimonio”.

Privilegiar el diálogo

—En su periodo se realizó toda la reforma de la educación. Probablemente, durante casi todo su rectorado existió una tensión permanente entre el Estado y el sistema universitario.

—Así es, porque está la reforma, la objeción de conciencia, el tema del ingreso a la gratuidad. Cuando uno dice reforma universitaria que se termina de aprobar en 2018, hay que precisar que se discute el tema desde 2011.

—Con las protestas de 2011…

En esos tres años uno dice: “Se aprobó la reforma a la educación superior”, pero hay que recordar que la primera propuesta del Gobierno en 2014 hacía desaparecer los fondos basales para las universidades que no eran del Estado. Entonces, siempre las propuestas son totalmente maximalistas y después de un periodo de mucha discusión, de muchas columnas, muchas cartas, muchas entrevistas, las cosas van buscando su cauce.

Lo otro complejo fue en algunos momentos el movimiento estudiantil: mantener la institución funcionando no fue fácil. Explicar a los estudiantes que podían hacer paralizaciones, pero que una toma no era algo que nosotros podíamos permitir. ¿Y cómo se resuelve eso de la forma más dialogada posible y no violenta?

Con el movimiento feminista lo solucionamos después de tres días, pero hubo universidades que estuvieron tomadas por los movimientos feministas nueve meses. Entonces, obviamente que al interior hay una tensión sobre si el rector va a llamar a Carabineros o no. Y cuando uno dice: “Voy a llamar a Carabineros”, y hay 250 alumnas, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es la violencia innecesaria, de provocar lesiones a las jóvenes; no sabíamos cuál iba a ser su respuesta. Entonces nos jugamos por un diálogo permanente, casi de 72 horas muy continuas, con pocos espacios de descanso. Al final ellas estuvieron de acuerdo en entregar la universidad de forma impecable. Nunca había estado más limpia que para esa entrega…

Y eso fue gratificante, pero obviamente que esos días fueron tensos porque uno tiene también voces internas diciendo: “Si el rector no desaloja, en un mes más o en seis meses más van a hacer lo mismo”. Esto fue en 2018 y no se ha repetido, no significa que nunca más pueda existir, pero lo que quiero decir es que el diálogo demostró ser la vía más adecuada. Los daños que se producen con los desalojos son fuertes.

“Lo que nos diferencia es que, en esa búsqueda, se incorpora el aspecto trascendental y espiritual que, para mí, para la Universidad Católica, enriquece el nuevo conocimiento, no lo cercena o disminuye, sino que lo complementa”.

—En cuanto a la relación del Estado con la universidad en estos años, ¿usted pensó en algún momento que su existencia corría riesgo?

—No, la existencia de la universidad no, pero pensé que podíamos estar en riesgo económico importante, y en riesgo de elitizarnos. Por ejemplo, si nosotros no hubiéramos entrado en gratuidad. Hoy tenemos un 32% del alumnado estudiando con gratuidad, quienes probablemente se hubieran ido a otras instituciones. A lo mejor, un porcentaje hubiera hecho el esfuerzo para estar aquí. Pero algunos, por más esfuerzo que hicieran, no iban a poder. Las becas y créditos que hoy día tenemos, a lo mejor, hubieran disminuido. Imaginemos una Universidad Católica con un 10% de estudiantes con apoyo socioeconómico y no con el 65% que tenemos hoy. No cabe duda de que estaría llena de estudiantes igual, pero esta diversidad por la que nos hemos esforzado se hubiera dañado fuertemente; tendríamos a muy buenos alumnos y alumnas, pero de sectores muy específicos.

—De hecho, mucho más homogéneos.

—Y lo otro que también pensé es que podíamos tener pérdida de autonomía cuando el Estado se trata de entrometer sin límites. Entonces, mi labor fue trabajar para que la autonomía de la institución se mantuviera incólume, al igual que la estabilidad financiera.

—Una de las cosas que más visibilidad le dan a la universidad tiene que ver con lo que podríamos llamar una vocación de servicio al país. Estoy pensando en la Encuesta Bicentenario y también en “Tenemos que hablar de Chile”. ¿Por qué es importante que la UC tenga un papel en iniciativas como esas?

—Bueno, es muy crucial. La génesis de “Tenemos que hablar de Chile” fue el estallido. En la primera reunión que hicimos con Ignacio Irarrázaval (director del Centro de Políticas Públicas), el 25 de octubre de ese año, en San Joaquín, llegaron mil personas, a pesar de todos los problemas. Invitamos a profesores expertos en temas de ciencia política, sociología y otras disciplinas, y pensamos en algunas charlas ilustrativas de lo que estaba pasando. Pero al término de la jornada, nos dimos cuenta de que lo que teníamos que hacer era facilitar conversaciones de grupos pequeños. Esa es la génesis de “Tenemos que hablar de Chile”, es captar una necesidad de diálogo al interior de la comunidad universitaria que se podía traspasar a todo el país.

La Encuesta Bicentenario se inició en 2006, así que vamos ya prontamente a tener 20 años; no es una foto, sino que una película que nos ayuda a entender cómo somos como sociedad. La UC está colaborando con la comprensión de cómo convivimos, de qué queremos, de quiénes somos como ciudadanos, cuál es nuestra relación con los migrantes, cuál es la relación o el conflicto con el pueblo mapuche o el conflicto entre ricos y pobres, entre otros.

—Usted se preocupó harto de la cultura. Y pasaron dos cosas desde el punto de vista de la extensión en medios de comunicación. En su periodo se vendió el Canal 13. ¿Duele haber perdido la televisión abierta?

—Aquí había dos cosas: primero, un tema económico que iba a golpearnos muy fuerte. Y también, teniendo claridad de que estábamos muy de acuerdo con el 95% de la programación, había un 5% que producía bastantes complicaciones a la universidad. ¿Estaban los tiempos para tener televisión abierta con los riesgos que esto genera? ¿No será mejor tener otra expresión en los medios de comunicación?

Hicimos un análisis de que el rector, las distintas autoridades y los académicos de la universidad tenían la misma participación en TVN, Mega o Chilevisión que en el Canal 13. Siete años después, cuando se demostró que en realidad los riesgos económicos persistían y que era el momento para terminar, al interior de la UC hubo profesores que manifestaron su molestia y preocupación por nuestra presencia pública. Y decidimos reforzar nuestra propuesta en medios. Entonces surgió la posibilidad de (adquirir) la radio Beethoven, que estaba cerrándose y que nosotros retomamos, no como una radio de información sino más bien de cultura. Después vino la posibilidad de acercamos con el Museo del MAVI y ahora tenemos la Fundación MAVI UC y controlamos y manejamos, en conjunto con representantes de la familia en el directorio, el museo. Y la Fundación de Violeta Parra y Huidobro y muchas colecciones de Coloane y del Museo del Juguete Chileno. Además, estamos con programación permanente en el canal 13C.

—Además, van a albergar una sala de Mario Kreutzberger…

—También está lo de Mario Kreutzberger, entonces, muchas familias, muchos particulares, muchos descendientes de distintos intelectuales, artistas y músicos dicen: “Parece que a la Universidad Católica le está interesando promocionar y cultivar la cultura y el patrimonio”. Hoy día estamos avanzando fuertemente con la fundación del presidente Piñera para recibir su archivo. Estamos avanzando con la Fundación de Oreste Plath en todo lo que es artesanía y cultura popular. Junto con lo anterior, los investigadores que quieren tener en sus manos el primer ejemplar manuscrito de Altazor, de Huidobro, pueden ir a la biblioteca, por ejemplo. Viene gente de todas partes del mundo a hacer su investigación en un archivo que está custodiado y digitalizado en perfectas condiciones y eso a los donantes culturales les da una tranquilidad enorme.

—Y eso es parte del ethos de la universidad también.

—Lo que yo querría es que todo eso, en 50 años más y en 100 años más, esté mejor que hoy día. Ese es nuestro desafío, que Huidobro y Violeta Parra, en 2050 y en 2088, cuando la Universidad Católica cumpla 200 años, estén formando parte de un acervo cultural para futuras generaciones, en un país y en una sociedad donde no cuidamos tanto el patrimonio. Tenemos muchos desafíos y tareas a futuro.