Un minuto de belleza

La aparición del teatro de Andrés Pérez se hizo evidente con La Negra Ester, pieza fundamental del teatro chileno contemporáneo, donde sus manos de actor quisieron ser de director y dramaturgo. En ella se puede sentir el hacer del teatro una fiesta, una comunión donde público y obra son un mismo mundo.

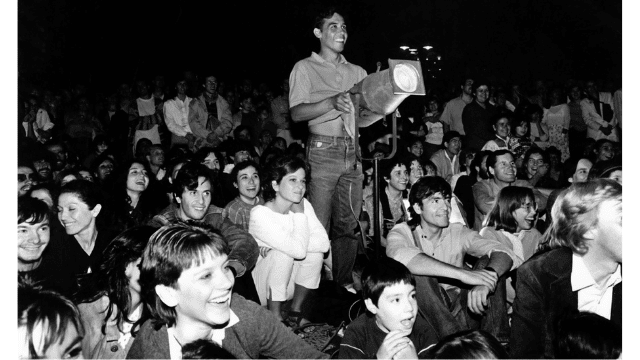

Andrés Pérez Araya, sobreviviendo a una época en que la belleza peligraba con desaparecer, levantó su cuerpo en la calle, sin miedo. Lo hizo arriba de zancos, primero de tarros, después de madera, para luego subirse a escenarios portátiles hechos de andamios. Desde esas alturas, apareció haciendo un aguerrido teatro callejero que supo resistir las pateaduras del régimen. Fue guía de un colectivo artístico que, ante la necesidad de supervivencia, supo crear con lo que se tenía a mano, tal vez porque escucharon un canto de Isabel Parra que dice: “(…) y mis manos son lo único que tengo”. Así es como se dedicaron a construir, cargar objetos gigantes, desarrollar resistencia física, ampliar la voz y encontrar formas de hacer música desenchufada capaz de imponerse ante el barullo de la vía pública. Supieron también mirar a los ojos a ese Chile que se hacía en las plazas, cuyos personajes deambulaban entre los kioscos o se refugiaban bajo cartones y árboles coloniales. Y, por supuesto, se instruyeron en el difícil arte de pasar el sombrero antes de salir corriendo de la represión policial.

Luego, Pérez partió al Theatre du Soleil de Ariane Mnouchkine, en Francia, donde logró convertirse en parte de su elenco estable. En esta compañía conoció una forma de concebir el teatro como un ritual sagrado, un vaso comunicante entre el cuerpo-alma de intérpretes y personajes portadores de grandes pasiones. Descubrió las tradiciones teatrales ancestrales de las que la compañía recogió su inspiración, en especial, del teatro oriental, el Kabuki y el Kathakali. De estas artes aprendió y entrenó el complejo lenguaje de las manos, compuesto por numerosas posturas de significados diferentes. Con esa destreza ya entre los dedos, interpretó a Gandhi, protagonista de la obra La indiada, experiencia trascendental con la que coronó su paso por el Teatro del Sol. Con una musculatura artística, física y espiritual cultivada de manera muy profunda, comenzó a preguntarse cuántas formas para decir “amor” existían en las manos chilenas. Quizás para averiguarlo volvió a su país, que lo recibiría con los brazos abiertos para concebir su propio teatro. En sus palabras, “un teatro donde la técnica no prevalezca sobre la inocencia de lo intuitivo. Un teatro popular, donde ni el alma ni el cuerpo sean olvidados” (Hurtado, María de la Luz, 2015).

(Andrés Pérez) fue guía de un colectivo artístico que, ante la necesidad de supervivencia, supo crear con lo que se tenía a mano, tal vez porque escucharon un canto de Isabel Parra que dice: “(…) y mis manos son lo único que tengo”.

La aparición de su teatro se evidenció pronto con La Negra Ester, pieza fundamental del teatro chileno contemporáneo, donde sus manos de actor quisieron ser de director y dramaturgo. En ella se puede sentir el hacer del teatro una fiesta, una comunión donde público y obra son un mismo mundo. Entonces ya no se trata de público, sino de comensales de una noche de juerga del “Luces del puerto”, un burdel de San Antonio donde las olas soplan junto a los instrumentos de una Regia Orquesta.

Un escenario delimitado por candilejas de circo, donde la peripecia de los zancos es reemplazada por la de las prostitutas subidas en zapatos de tacos enormes. Una velada sagrada donde, a través de actores y actrices de alma muy dispuesta, arriban personajes emborrachados de amor, igualitos a los de los que rondaban el Teatro de Calle durante la dictadura. Seres que, casi mascando la democracia, se aparecen trayendo paisajes que permanecían desaparecidos de la cultura oficial. Esos que traen guitarras choras, bailecitos calientes, canciones antiguas, cazuelas de ave, tortillas de playa, risas pícaras y pena honda. Que traen el himno nacional.

Un viento nuevo

En medio de esta locura linda es que se cuenta la historia de amor de Ester y Roberto que, como hermosa, es también dolorosa. En ella parece reflejarse el relato de este país tejido por bellas escenografías extraviadas. Tal vez por esto es que el cuerpo-alma de Pérez se dedicó a buscar con esmero los vestigios de esas tablas. “Seamos cómplices en la belleza”, decía cuando nos convocaba a hacer ese teatro que “le salía por los poros”.

Con La Negra Ester, Andrés hizo girar remolinos de papel que traían el viento nuevo que Chile necesitaba para acabar con el apagón cultural que dominaba los escenarios. Y armó inmensas graderías para sentar muy juntas a miles de personas que por fin volvieron al teatro. Subió el volumen de la cueca chora, de la brava, del jazz guachaca, del foxtrot, de las cantoras, de los cantores, de los organilleros y de los chinchineros. Y porque sabía de la naturaleza diversa, también revolvió los colores del arcoíris para inventar colores diferentes. Pero, finalmente, aunque fue un guerrillero tan luminoso, su cuerpo desapareció a principios del siglo XXI. Quedamos tan inmensamente tristes como quedó el tío Roberto Parra cuando su amada Ester pasó al patio de los muertos. Así lo dice en sus décimas: “Hasta cuando padecer / Nunca mah la volví a ver / Se ha ido con el incienso: / un minuto de silencio / pido por la Negra Ester”.

Y, al escuchar estos versos, yo me digo: “Un minuto de belleza / pido por Araya Pérez Andrés, / cuya alma siempre en cada / aplauso vuelve a aparecer.