La tragedia siria: un momento de inflexión internacional

La guerra civil, y en particular el ataque con gas sarín ocurrido en Damasco en agosto pasado, han provocado un efecto de quiebre en el sistema mundial. En forma unánime, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el desarme químico, pero no incluyó medidas de castigo por el incumplimiento de la convención que prohíbe su uso. En un mundo uni-multipolar, al decir de Huntington, el liderazgo de Estados Unidos se ve desafiado por China y Rusia, que presionan por mayor protagonismo. La crisis siria ha sido el escenario del choque de influencias entre estas grandes potencias.

Dice la leyenda que Abraham pasó por Alepo –una de las ciudades de Siria que, junto con Damasco, es de las más antiguas del mundo, habitada ininterrumpidamente por más de cinco mil años– en su viaje de Mesopotamia a Canaán. Ahí se habría detenido a lechar una vaca, dando origen al nombre de Hal-pa-pa, “blanco lechoso” en el antiguo dialecto eblaíta, hoy Alepo. Aunque también puede referirse a la piedra caliza que abunda en la región.

Enclavada en el corazón del Medio Oriente, la antigua gran Siria –que incluía territorios que hoy pertenecen a Turquía, Jordania e Irak– fue parte del tránsito comercial de la ruta de la seda y se convirtió en el nexo entre el Mediterráneo y Mesopotamia. Por allí circularon los principales pueblos de la antigüedad. Sus huellas son, hasta hoy, visibles en medio de un paisaje que algunos han calificado “como la buena poesía, bello en su desnudez”.

Al decir de Robert Kaplan, en su libro Rumbo a Tartaria (2001), mientras la gran Siria era geográficamente definible, el territorio de la actual no lo es. Tampoco el moderno estado sirio “ha estado vinculado en ningún momento a un sentimiento específico”, explica el autor, y agrega que carece de aquellos lazos propios de un estado nacional. Como otros países de la región, la delimitación fronteriza, realizada en las primeras décadas del siglo XX por las potencias europeas, resultó de la reunión de una serie de grupos étnicos y religiosos diferentes bajo una bandera común, pero con escasos elementos unificadores. Según Kaplan, “Siria fue una tragedia de la política del siglo XX”.

LA CAPITAL DEL LEVANTE

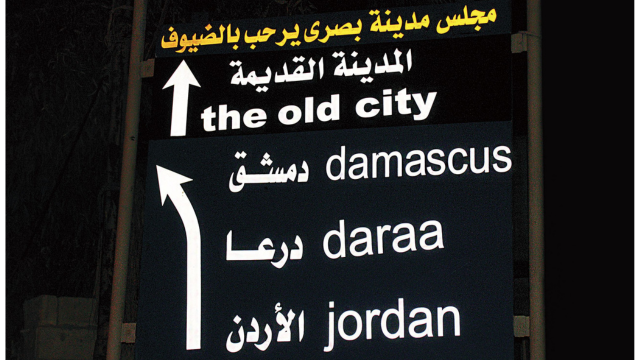

Damasco, conocida en árabe como ash-Sham (Levante o Siria), es la capital y la segunda mayor ciudad luego de Alepo. Se estima que en el área metropolitana viven 2,7 millones de personas. Está ubicada en el suroeste del país, a 88 kilómetros de Beirut, y tiene un clima semiárido. Fotografía: Cristóbal Edwards

UNA AMALGAMA DE PUEBLOS

Con 22 millones de habitantes, la Siria moderna es una amalgama de pueblos, religiones y tradiciones. En el sector norte del país se concentra la población kurda, que mantiene estrechos nexos con el partido turco, el PKK, el cual promueve la autonomía de los kurdos. Este pueblo, disgregado entre Irán, Irak, Siria, Armenia y Turquía, aspira a constituirse en un estado autónomo, como se insinuó fugazmente en el Tratado Sèvres, en 1920, tras la disolución del imperio otomano.

Hacia la costa mediterránea y en la frontera con el Líbano, se concentra la población drusa y alauita. Estos son grupos islámicos vinculados a la minoría chiíta, originaria de las antiguas Persia y Mesopotamia, única región donde siguen siendo mayoría, en especial en Irán, país que se ha convertido en el gran sostenedor de estas minorías, al apoyar a grupos armados cercanos a esta corriente, como Hezbolá en el Líbano y a gobiernos como el de al-Assad.

Compartiendo la calidad minoritaria con los alauitas, los cristianos, que representan alrededor del 8% de la población, solían ver en el régimen actual de Bashar al-Assad ciertas garantías de protección. Pero, tras el estallido del conflicto, ven con preocupación el cariz fundamentalista en que ha derivado la crisis, en un contexto de rasgos concordantes con el llamado “choque de las civilizaciones”, descrito así por Samuel Huntington hace dos décadas, en su intento por explicar el origen del conflicto en una sociedad internacional donde, más que la ideología, son las culturas las que se enfrentan.

Como otros países de la región, la delimitación fronteriza, realizada en las primeras décadas del siglo XX por las potencias europeas, resultó de la reunión de una serie de grupos étnicos y religiosos diferentes bajo una bandera común, pero con escasos elementos unificadores. Según Kaplan, “Siria fue una tragedia de la política del siglo XX”.

La guerra civil, que se inició en 2011, ha obligado a unos 450 mil cristianos a abandonar sus hogares. El brutal ataque por parte de fanáticos musulmanes al pueblo de Maaloula, a comienzos de septiembre, conocido por ser uno de los últimos lugares donde sus habitantes se expresan en arameo, idioma que hablaba Jesús, es una alarmante señal.

Pero el Islam no es un bloque homogéneo. Existen diferencias profundas entre la mayoría sunita, que se declara seguidora de la tradición inspirada en el legado de Mahoma, y los chiítas, que solo representan al 10% de los musulmanes. Más que a la tradición, esta última corriente reconoce como líderes espirituales a los imanes que pertenecen a la sucesión sanguínea que deriva de Ali, el primer imán, primo y yerno del profeta.

Esta rivalidad se hace patente en la creciente oposición de los sunitas –y en especial del sector más radical, representado por el salafismo– hacia el poder de los Assad, pertenecientes a la minoría alauita, cercana al chiísmo, que al interior del Islam solo suma unos tres millones de fieles y que en Siria representa al 15 por ciento de la población. Los ritos alauitas próximos al cristianismo, como usar el pan y el vino en ceremonias y celebrar Navidad y otras festividades, les ha significado ser calificados de herejes.

CICLÓN REPRESIVO

Cuando la brisa primaveral comenzó a soplar por el mundo árabe, pareció que la fuerza democrática sería arrolladora. Por primera vez, naciones como Túnez, Libia, Egipto, Siria y Yemen podrían transitar hacia sistemas políticos afincados en las libertades básicas. La teoría del dominó se aplicaría, esta vez, al avance de la democracia en el mundo árabe.

El debate, entonces, se centró en las características que tendrían los gobiernos tras los procesos de transición a la democracia: un modelo político similar al turco, secular, en el cual el ámbito religioso y civil siguen caminos separados; o un gobierno al estilo iraní, donde los líderes religiosos tienen una injerencia directa en el devenir político. Sin embargo, desde que comenzaron las protestas en Túnez ha quedado demostrado que las transiciones democráticas son procesos complejos, dolorosos y aún de dispar resultado.

Los regímenes autoritarios y personalistas de larga data, la debilidad institucional, la fragilidad económica y una pobre cohesión social interna en la que subsiste el temor al resurgimiento del fundamentalismo islámico han conspirado contra una transición fluida hacia la democracia. Si bien en Túnez se ven pasos decididos hacia la consolidación de un gobierno de amplia base política y social, la Libia post Gadafi, en cambio, intenta aplacar el poder de los líderes tribales para conformar un orden político estable.

En Egipto, el proceso ha sufrido un serio revés después de la intervención militar, el derrocamiento del presidente Mursi y la proscripción de la Hermandad Musulmana. Aún peor, en Siria la Primavera Árabe llegó bajo la forma de un ciclón represivo que ha devastado al país en una guerra civil que supera las 100 mil muertes, los dos millones de refugiados y los cuatro millones de desplazados.

INESTABILIDAD HISTÓRICA

Desde su independencia, Siria ha tenido una historia de gran inestabilidad. En los primeros 24 años de vida republicana, el país experimentó 21 cambios de gobierno hasta que, en 1970, tras un golpe de Estado, Hafez al-Assad, padre del actual mandatario, logró consolidar su poder interno con una sólida base política sustentada por el partido Baath, homólogo al del dictador iraquí Saddam Hussein, de corte socialista, nacionalista y secular.

Bajo un discurso panarabista, Hafez al-Assad se unió a los esfuerzos de otros líderes por conformar la conjunción del mundo árabe, la que en la actualidad ha perdido fuerza, dando paso, más bien, a un panislamismo, liderado principalmente por Irán, que, al no pertenecer al mundo árabe, ha privilegiado la religión como elemento unificador.

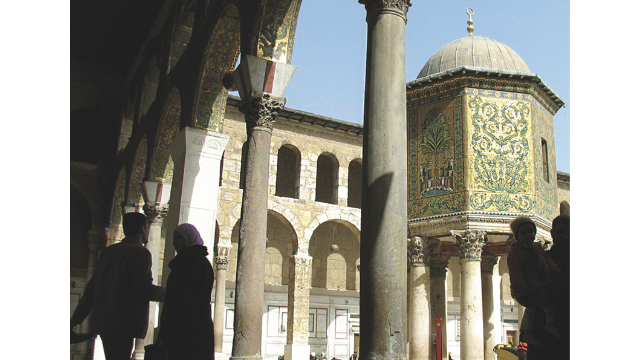

MEDINA DE LEYENDA

La ciudad vieja de Damasco, amurallada y en pleno centro, es un oasis de otros tiempos. Incluye la gran e impecable mezquita de Ummayad, que tiene un magnífico mosaico del Edén, y el bullicioso mercado Medhat Pasha, donde se vende desde especias hasta ollas, perfumes y disfraces, además de cientos de cafés, bares y restaurantes. Fotografía: Cristóbal Edwards

Con el decidido apoyo soviético, Assad encabezó la alianza contra Israel y de toda la influencia estadounidense en la región. La pérdida de las Alturas del Golán en la Guerra de los Seis Días, en la década del sesenta, y la imposibilidad de recuperarlas en la guerra del Yom Kippur, llevaron a Assad padre, y luego a su hijo Bashar –quien heredó el poder tras la muerte del primero, en 2000–, a negarse a cualquier acercamiento con Israel y menos aún a la firma de acuerdos de paz como lo hiciera Egipto y Jordania.

En la actualidad, el régimen sigue siendo un aliado estrecho de Moscú, lo que le ha permitido contar con material bélico avanzado a cambio de asentir que los rusos mantengan una base naval en Tartus, de vital importancia geopolítica en el Mediterráneo. En el ámbito diplomático, además, el apoyo de Rusia ha sido fundamental.

LAS RAÍCES SIRIAS EN CHILE

Por Nicole Saffie Guevara

A principios del siglo XX, el Imperio Turco Otomano dominaba buena parte de Medio Oriente, así como Europa oriental. Sin embargo, el deseo de emancipación de los territorios dominados fue provocando numerosos conflictos, lo que llevó al imperio a reclutar a los jóvenes, especialmente de minoría cristiana, para combatir en los frentes. Este hecho, sumado a las penurias que vivía la población y a la búsqueda de un futuro mejor, hicieron que muchos árabes sirios, palestinos y libaneses decidieran partir a América.

En el caso de los sirios, la aventura comenzaba en Trípoli, donde se embarcaban rumbo a Marsella o Génova, y luego, al “Nuevo mundo”. El destino solía ser Nueva York en Estados Unidos, Santos en Brasil o Buenos Aires en Argentina, donde actualmente se encuentra una de las mayores colectividades de sirios en el continente. Los más osados llegaron a Chile.

La mayoría se instalaba donde un pariente o conocido, quien lo ayudaba a integrarse (fenómeno conocido como “inmigración en cadena”). Muchos comenzaron como vendedores ambulantes y, en la medida que reunían recursos, establecieron tiendas y fábricas, especialmente en el rubro textil, y fueron trayendo a sus familias. En 1941, la Guía Social de la Colonia Árabe registraba un total de 2.994 familias de este origen en Chile: unas 15 mil personas. De ellas, el 51% eran palestinas, 30% sirias y el 19% libanesas, una proporción que, más menos, se mantiene hasta hoy.

La Universidad Católica también ha albergado a integrantes de la comunidad siria, quienes han debido vivir en la lejanía la incertidumbre de un conflicto armado en su país. “El sentimiento generalizado es de una profunda e indecible tristeza”, cuenta el egresado de Derecho Álvaro Awad Sirhan, quien proviene de una familia siria por ambos lados. “Hemos perdido la comunicación con nuestros familiares. No sabemos si lograron salir”, explica el médico egresado UC Ragheb Massouh, cuyo abuelo llegó de ese país en los años treinta.

“Me afecta mucho más, porque tengo una cercanía especial con el país y su gente. Tuve la suerte de conocer esta nación antes del conflicto y ver en las noticias que han bombardeado ciudades. O que otras, como Palmira, se han transformado en una base militar. Da mucha tristeza”, agrega la alumna de Comunicaciones Catalina Chuaqui, cuya familia llegó de Homs a principios de siglo.

Es que, como concluye Tomás Chuaqui, director del College, “la traza familiar nos dejó un tipo de vínculo espiritual, constituido por algo así como una memoria imaginada. La guerra en Siria vulnera ese carácter mítico y la transforma, bombazo a bombazo, en un lugar lejano, pero muy real. Penosamente más real que nunca”.

DE LA LÍNEA ROJA A LA PLAZA ROJA

Desde que comenzara la guerra civil en Siria, luego de la represión gubernamental a las protestas que se sucedieron en diversas ciudades del país –en las que se pedía mayor libertad política en un efecto imitador con lo ocurrido en los países vecinos–, Bashar al Assad ha contado con el apoyo decidido del presidente ruso. Putin advirtió que usaría su poder de veto ante cualquier resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que autorizara la intervención militar, poniendo al presidente Barack Obama en una situación compleja.

Si bien el gobierno de Estados Unidos ha demostrado carecer de la voluntad política para repetir incursiones militares similares a las ocurridas en Irak y Afganistán, dudó ante la posibilidad de sufrir el costo geopolítico que implicaría “abandonar a su suerte” a Israel, en particular, y al Medio Oriente en general. De allí, entonces, la necesidad política de establecer un límite: la línea roja se traspasaría si se usaban armas químicas. Ese límite se cruzó el 21 de agosto de este año, cuando más de mil personas murieron a consecuencia de un ataque con gas sarín en los suburbios de Damasco. Entonces vinieron las reacciones en cadena.

MÚLTIPLES CULTURAS

La población del país se estima en poco más de 22 millones: los árabes representan el 76%; los kurdos, el 9%; los cristianos sirio-arameos, el 8%; los turcos, el 4%; y los, asirios el 2,5%. Desde el inicio de la guerra civil, en marzo de 2011, se estima que unos cuatro millones han sido desplazados dentro del país y dos millones se han refugiado en el exterior. Fotografía: Cristóbal Edwards

En Washington, sonaron las alarmas y la diana llamó a actuar. Pareció que una intervención militar sin involucramiento directo era inminente. Pero la imposibilidad de contar con el respaldo institucional de la ONU hizo inviable esa opción. Pese a enfrentar a una opinión pública mayoritariamente contraria a la acción militar, el presidente Obama pareció dispuesto a ejercer la fuerza, pero luego intentó derivar la responsabilidad en el Congreso y, finalmente, encontró la salida en la propuesta rusa.

Para el periódico francés Le Monde, la credibilidad estadounidense se ha puesto en juego, y otros estados “transgresores” de las normas internacionales, como Corea del Norte e Irán, toman notas. Fue la audaz diplomacia rusa la que señaló la puerta de salida para la incómoda situación en que se encontraban los indecisos líderes occidentales, cuyos parlamentos y electorados les restaron sustentabilidad política, y un Consejo de Seguridad inoperante que, sin la aprobación de China y Rusia, se vio incapaz de hacer respetar el marco jurídico que ella misma ha trazado en torno a la prohibición del uso de armas químicas.

Pese a enfrentar a una opinión pública mayoritariamente contraria a la acción militar, el presidente Obama pareció dispuesto a ejercer la fuerza, pero luego intentó derivar la responsabilidad en el Congreso y, finalmente, encontró la salida en la propuesta rusa.

Después de los horrores cometidos durante la Primera Guerra Mundial, en 1925 se firmó el primer protocolo de Ginebra, que prohíbe la utilización de las armas químicas. En 1993, se realizó la convención para reforzar la prohibición de este tipo de armamento, luego del ataque realizado por Saddam Hussein contra la población kurda. Pese al aparente rechazo general, diversos países acumulan este tipo de armas, contraviniendo la normativa internacional.

Presionado por Rusia, y buscando una salida que evitara costos mayores, el régimen de Assad reconoció la posesión, pero no la utilización de armas químicas, y consintió la visita de expertos internacionales que constataron la muerte por gas de las víctimas del ataque. El mandatario también declaró estar dispuesto a entregar el arsenal a la custodia internacional para su destrucción, además de adherir a la convención que las prohíbe. Todo ello bajo la promesa de que la resolución respectiva de la ONU no incluyera la amenaza de una intervención militar.

Y así fue. En forma unánime, el 27 de septiembre el Consejo de Seguridad aprobó el desarme químico sirio y no incluyó medidas de castigo por su incumplimiento. Ello requerirá un nuevo acuerdo. En una jugada diplomática maestra, Rusia consiguió torcer la agenda global, erigiéndose como el gran sostenedor del derecho internacional. De paso, dio más tiempo a su aliado Assad para conseguir vencer a las fuerzas rebeldes, tarea que hace meses parecía improbable. Hoy no lo parece tanto.

MOSAICO REBELDE

Divididos en varios grupos, los opositores al régimen de Assad han sufrido graves retrocesos en el último tiempo, tanto en el frente político como en el de batalla. El 24 de septiembre pasado, 11 de las brigadas rebeldes más poderosas anunciaron su retiro de la Coalición Opositora Siria, grupo disidente con sede en Estambul, reconocido y apoyado por Occidente y otros países de la península arábiga por su moderación, invocando la necesidad de encauzar la revolución siria dentro de parámetros islámicos basados en la sharia (ley islámica) como fuente del nuevo orden jurídico.

En los dos años de guerra civil, las fuerzas moderadas han perdido protagonismo frente al reforzamiento de los grupos fundamentalistas, como Jabhat al-Nusra, afiliado de Al Qaeda, gracias a la obtención permanente de donaciones privadas, el respaldo decidido de Irán y la llegada de extranjeros pertenecientes a Hezbolá, grupo chiíta del Líbano, y de otros grupos radicales islámicos.

CUNA DE LA CULTURA

El primer asentamiento humano registrado en la región de Damasco data de nueve mil años antes de Cristo. Hay registros arqueológicos de una urbe de hace alrededor de cinco mil años, lo que la convierte en una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo.

Ahí también se desarrolló el eblaíta, uno de los primeros idiomas escritos semíticos. Siria ha sido clave para los asirios, hititas, persas, griegos, romanos y otomanos, entre otros pueblos.

El flujo irregular de la asistencia occidental y una diplomacia errática por parte de la comunidad internacional han permitido al régimen de Assad recobrar fuerza y, también, le han posibilitado a los combatientes islámicos ganar terreno entre los rebeldes para, de este modo, evitar la repetición de errores como en Egipto, donde perdieron la oportunidad de establecer un estado de perfil islámico.

Así, la preocupación estadounidense por cuidar que su ayuda no llegue a manos fundamentalistas parece hoy una tarea compleja. El fantasma de Afganistán, donde los talibanes fueron los grandes triunfadores de la lucha contra los soviéticos, reaparece.

La tragedia siria ha marcado un momento de inflexión en el escenario internacional. El momento unipolar que, según el autor norteamericano Krauthammer (1993), experimentó el sistema internacional en la década del noventa luego del término de la Guerra Fría, cuando el liderazgo de Estados Unidos parecía no tener contrapeso, ha quedado definitivamente superado.

El gran desafío es que el nuevo escenario permita reforzar el marco de legitimidad que la sociedad internacional se ha dado, con una ONU realmente operante, capaz de ejercer su rol original de prevención y resolución de conflictos, para que el grito del Papa Francisco resuene con fuerza: “¡Sí, es posible la paz!”.

La crisis dejó en evidencia la falta de voluntad política de la ciudadanía estadounidense y de su gobierno por ejercer una superioridad fuerte en la sociedad internacional. Como afirma The Economist, mientras más pasos dé Estados Unidos para retirarse, más se adelantan las otras potencias. Ya lo decía hace unos años Fareed Zakaria en The postamerican world (2008): el desperfilamiento del rol norteamericano no se debe necesariamente a su decaimiento, sino más bien al surgimiento de otras potencias, obligando al hasta hace poco líder indiscutido a buscar consensos y acuerdos.

El conflicto ha demostrado que aquellas tesis que describen un sistema internacional de liderazgos compartidos parecen estar en lo cierto. La visión uni-multipolar de Huntington (2002), modelo en el cual Estados Unidos debe buscar relaciones de cooperación con potencias medianas para enfrentar a grandes potencias como Rusia y China, que desafían su protagonismo, resulta acertada para explicar el panorama internacional actual. La guerra civil siria ha evidenciado el cambio profundo en la correlación de fuerzas que experimenta el sistema internacional en estas primeras décadas del siglo XXI. Todo indica que la búsqueda de entendimientos diplomáticos será necesaria para alcanzar la estabilidad. Es lo que Richard Haass (2008) ha llamado “la no polaridad consensuada”.

El gran desafío es que el nuevo escenario permita reforzar el marco de legitimidad que la sociedad internacional se ha dado, con una ONU realmente operante, capaz de ejercer su rol original de prevención y resolución de conflictos, para que el grito del Papa Francisco resuene con fuerza: “¡Sí, es posible la paz!”.

(*) Las fotografías de este artículo fueron tomadas por el académico UC Cristóbal Edwards en febrero de 2008, previamente al conflicto actual iniciado en 2011.