La literatura como secreto

Recuerdo que tenía once años, que era verano y que leía en una silla de playa de esas de lona anaranjada; recuerdo que era el jardín de mi casa y sentía un gran bienestar, porque los colores brillaban, el aire de la mañana era agradable, el sol se colaba entre las hojas de una enredadera de buganvilias, y yo no tenía nada más que hacer que sentarme a leer. También recuerdo que sentía extrañeza, esa que viene cuando comienzas a tener lo que podría llamar, muy inexactamente, una “vida interior”. Seguía siendo una niña, pero el libro que tenía en las manos me hacía sentir adulta, diferente, como si hubiese descubierto un secreto. Un secreto que me deslumbró.

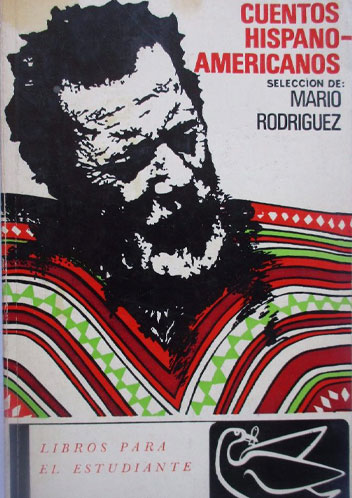

El libro era Cuentos hispanoamericanos, de Mario Rodríguez. En la portada había un barbudo de poncho de grecas coloreadas, supongo que una imagen indiscutible de latinoamericanidad para sus diseñadores. Un acierto, si pensamos que esa portada nunca la olvidé y que, a juzgar por algunas conversaciones con amigos, ninguno de sus lectores ha olvidado.

Cuando se es niño, los colores, las texturas, algunas palabras, todo te interpela y se instala en tu cabeza. A mí esos cuentos de Borges, de Cortázar, de Juan José Arreola, de Quiroga y de Bombal no se me olvidarían más. Sabía que no entendía del todo lo que estaba leyendo: me había deslizado desde mis cuentos de niña hacia este otro espacio como si pasara, tropezándome, desorientada y en la oscuridad, de una habitación a otra. Una habitación definitiva que ya no querría abandonar más. Y solo yo lo sabía, porque no había nadie más conmigo en ese lugar. Y no lo hubo hasta mucho después, cuando en la adolescencia encontré a algunos amigos, pero sobre todo a dos profesores de castellano que entendían mi secreto, la tía Gabriela y el Tata Vergara. Con ella hablaba de Cortázar; con él descubrí a Bartleby en la edición de Quimantú, un pequeño y enigmático libro que había sido suyo y que me regaló al terminar el colegio.

El mismo verano que descubrí los cuentos hispanoamericanos leí muchas cosas más. Anotaba en un cuaderno cuáles y cuántos libros había leído. Recuerdo bien El hombre que calculaba, las Fábulas de Esopo, Papaíto piernas largas, de Jean Webster (un regalo de mis hermanos mayores, que solían hacerme grandes regalos) y Juan Salvador Gaviota. Leía mucho y creo que eso me permitía percibir, como en una penumbra, que existía una diferencia importante entre esos libros y el que tenía entre manos. ¿Qué quería decir el final de “El sur”? ¿Qué pasaba realmente en “La noche boca arriba”? ¿Por qué me conmovían tanto “El padre”, “El hombre” y “Dos pesos de agua”? Creo que lloré. No sabía expresar mi ignorancia y mi conmoción de otro modo. Lloré y lloré sola, con mi secreto.

Crecí, pero ningún libro, ni Historia universal de la infamia, de Borges, ni La vida instrucciones de uso, de Georges Perec, ni Palomar, de Italo Calvino, ni las Memorias de abajo, de Leonora Carrington, ni La hora de la estrella, de Clarice Lispector, ni Estrella distante, de Roberto Bolaño, aunque todos fueron importantes, me impactó de esa forma, ni me hizo sentir que el mundo es algo completamente otro. Quizás, me recordaron que la Literatura es para mí el recuerdo del calor tibio, el jardín de esa que fue mi casa.

Hace poco más de un año conocí en persona a Mario Rodríguez, en un encuentro de investigadores en Concepción. Nadie más supo la felicidad que sentí de conversar con una especie de héroe que forjé en mi imaginación, con la energía y el asombro de la infancia.

Mario Rodríguez (selección)

Cuentos Hispanoamericanos. Editorial Universitaria Sntiago 1972.